皆さん、こんにちは。

創心館の藤井です。

今回も、2025年度・京都大学の日本史探究の問題解説を、特別速報版でお届けします。

今回は〔Ⅲ〕と〔Ⅳ〕の解説を行います。

特に、〔Ⅳ〕は200字論述が2題待ち構えていますが、論述問題を考えるうえで大切なことも書きたいと思います。

では、さっそく解説に入ります!

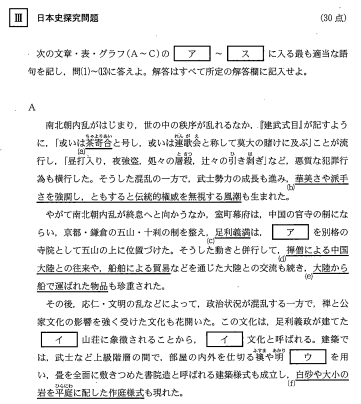

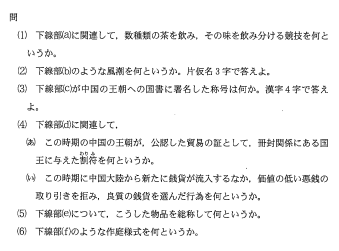

ⅢーA 南北朝時代~室町時代の文化について

【空欄補充問題の解説】

ア

正解は、南禅寺です。

空欄の後に「別格の寺院として五山の上に位置づけた」とあるのがヒントですね。京都五山・鎌倉五山についてはすべて順番通りに言えるようにしておきましょう。

京都五山・鎌倉五山はすべて順番通りに言えるようにしよう!

(1)五山・十刹の制(足利義満)…五山ー十刹ー諸山

<京都五山>(別格上位:南禅寺) <鎌倉五山>

①天竜寺…足利尊氏・夢窓疎石 ①建長寺…北条時頼・蘭溪道隆

②相国寺…足利義満・春屋妙葩(初代の僧録) ②円覚寺…北条時宗・無学祖元

③建仁寺…栄西 ③寿福寺…栄西

➃東福寺 ➃浄智寺

⑤万寿寺 ⑤浄妙寺

★①位・②位は時代順、「③位は栄西の法則」

(2)五山文化

五山文学(漢詩文・宋学)…義堂周信・絶海中津

五山版(出版物)・茶の湯

水墨画…明兆(兆殿司・東福寺)→如拙「瓢鮎図」(相国寺)→周文(相国寺)

※五山の禅僧は、政治・経済・外交でも活躍

イ

正解は、東山(山荘)です。

空欄の前に「足利義政」とあるのがヒントですね。東山山荘があったことにちなんで、足利義政のころの文化を「東山文化」というわけですね。

ウ

正解は、(明)障子です。

東山文化の建築様式といえば「書院造」ですね。書院造には、襖・明障子・違い棚・畳などがあります。明障子は外からの光を取り入れるためのものでした。

では、東山文化についてまとめておきましょう。

東山文化はこれで十分!

★東山文化(15世紀後半~16世紀前半)…足利義政の頃・慈照寺の銀閣(書院造+禅宗様)

(1)建築

書院造…慈照寺東求堂の同仁斎(足利義政の書斎)など

近代和風住宅の原型(畳・襖・障子・床の間・違い棚・付書院)

枯山水…西芳寺庭園(夢窓疎石)・竜安寺石庭・大徳寺大仙院庭園など

禅宗寺院で水を用いず自然を表現

(2)絵画

水墨画…雪舟「四季山水図巻(山水長巻)」「秋冬山水図」「天橋立図」

土佐派(大和絵)…土佐光信(朝廷絵所預)

狩野派(水墨画+大和絵)…狩野正信・元信(「大仙院花鳥図」)

(3)工芸 能面(小面・翁など)・金工(後藤祐乗)・蒔絵

(4)花道 立花…池坊専慶(六角堂の僧)→池坊専応→池坊専好

(5)茶道 侘茶…村田珠光→武野紹鷗→千利休

※村田珠光は一休宗純に禅の精神を学ぶ

(6)学問

古今伝授…東常縁から宗祇へ

唯一神道…吉田兼倶・反本地垂迹説(神道は儒教や仏教の根源である)

一条兼良…『公事根源』(有職故実)・『樵談治要』(政治意見書)

『花鳥余情』(『源氏物語』の注釈)

(7)芸能

能・狂言(喜劇)・幸若舞・古浄瑠璃(語り物)

小歌『閑吟集』

風流(華美な踊り)+念仏踊り→盆踊り(輪踊り=櫓の周りを周る/行列踊り=阿波踊りなど隊列)

(8)文芸

御伽草子…『文正草子』『一寸法師』『物ぐさ太郎』『浦島太郎』

絵と話し言葉・庶民の夢

連歌…宗祇(正風連歌)『新撰菟玖波集』『水無瀬三吟百韻』(水無瀬宮は後鳥羽上皇を祀る)

→山崎宗鑑(俳諧連歌)『犬筑波集』

【設問の解説】

(1)

正解は、闘茶です。

南北朝時代には、茶寄合(茶を飲む会)や闘茶などが流行しました。

(2)

正解は、バサラです。

漢字で書くと「婆娑羅」「婆沙羅」などと書きますが、さすがに難しいのでカタカナにしたのでしょうかね。

南北朝時代の文化は「バサラの風潮」ということを押さえておきましょう。

(3)

正解は、日本国王です。

これは、足利義満の日明貿易開始前後を押さえておくことが重要ですね。

足利義満の遣使(1401年)…祖阿(僧)・肥富(商人)を派遣し、国交を開く

→明から「日本国王源道義」の返書(1402年)…大統暦授与(臣従の証)

→足利義満から「日本国王臣源」の国書(1403年・絶海中津が起草)

→貿易開始(1404年)…幕府船

(4)

(あ)

正解は、勘合です。中国の王朝が公認した貿易の証明書が勘合でしたね。

(い)

正解は、撰銭です。中国大陸から明銭などが大量に輸入され、日本国内でも流通するようになると、鐚銭や割銭・欠銭、偽造された私鋳銭などが流通するようになりました。設問文にあるように、悪銭の取り引きを拒み、良質の銭貨を選ぶ行為を撰銭といい、撰銭を禁止したことを「撰銭令」といいました。「撰銭禁止令」という用語は存在しませんので、注意が必要です。

(5)

正解は、唐物です。

室町時代の大陸との交流の中で、中国から輸入された品物を総称して「唐物」といいました。

(6)

正解は、枯山水です。

西芳寺庭園・竜安寺庭園(石庭)・大徳寺大仙院庭園の「3大枯山水」を覚えておきましょう。

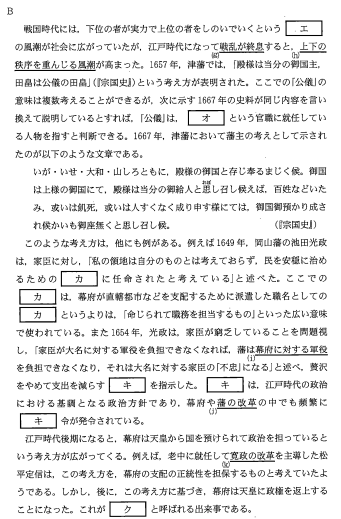

ⅢーB 権力者の支配意識について

【空欄補充問題の解説】

エ

正解は、下剋上です。

空欄の前に「下位の者が実力で上位の者をしのいでいくという」とありますので、「剋」の字だけに気をつけて、慎重に解答用紙に記入して下さいね。

オ

正解は、征夷大将軍です。

1667年の史料の中で、「殿様」「上様」という言葉が出てきます。領国は「殿様」のものではなく、「上様」からの預かり物であるというのが大意ですが、上様=将軍=征夷大将軍と判断するのがふさわしいでしょう。

カ

正解は、奉行です。

空欄は三か所あり、「幕府が直轄都市などを支配するために派遣した職名」「命じられて職務を担当するもの」がヒントになりますね。「奉行」=「行い奉る」と分かれば容易なのですが、なかなか難しいですね。

キ

正解は、倹約です。

空欄は三か所ありますが、「贅沢をやめて支出を減らす」というのが一番のヒントになるでしょう。

ク

正解は、大政奉還です。

空欄の前に「幕府は天皇に政権を返上する」とありますので、1867年10月14日の大政奉還以外には考えられませんね。

【設問の解説】

(7)

正解は、元和です。

設問文の「豊臣氏が滅ぼされた戦い」とは大阪の陣(冬の陣・夏の陣)を指し、その直後に定められた年号を元和といいます。その後は大きな戦乱もなく、「元和偃武」と呼ばれる平和な時代になっていきました。

(8)

正解は、林羅山です。

設問文に「徳川家康の侍講」とありますので、林羅山が正解となります。相国寺の僧で京学の祖であった藤原惺窩を受け継いで、林家の祖となりました。

(9)

正解は、石高です。

幕府に対する軍役を賦課する際の基準は、江戸時代を通じて石高でした。

(10)

正解は、上杉治憲(上杉鷹山)です。

18世紀末、米沢藩主の上杉治憲は藩学の興譲館を設立し、絹織物を専売制としました。他にも時習館を開いた熊本藩主の細川重賢、明徳館を開いた秋田藩の佐竹義和も覚えておきましょう。

(11)

正解は、天明の打ちこわしです。

寛政の改革が実施される背景としては、まず1782~1787年の天明の大飢饉があげられます。これを契機に江戸では米屋を襲撃する、天明の打ちこわしが発生しました。

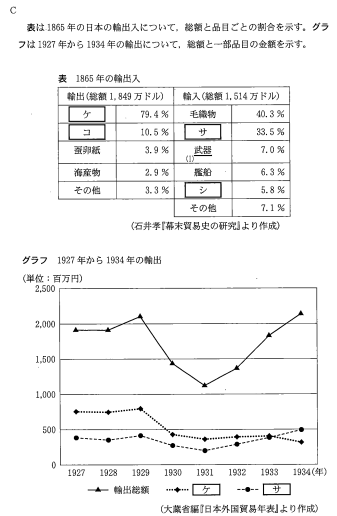

ⅢーC 日本の輸出入品の推移について

【空欄補充問題の解説】

ケ

正解は、生糸です。

1865年は、ちょうど幕末にあたります。幕末の貿易のポイントは、「横浜中心のイギリス相手、生糸の輸出ナンバー1」ということです。日本からアメリカに向けた最大の輸出品が生糸でした。生糸が重要な輸出品となった理由として、以下のことがあげられます。

①江戸時代から、工場制手工業(マニュファクチュア)で生産されていた。

②生糸の原料である桑畑が、北関東に豊富にあった。

③北関東で生産された生糸の輸出港が横浜であり、地理的に近かった。

コ

正解は、茶です。

幕末の貿易品については、上位2つを必ず押さえておきましょう。

幕末の貿易は、上位2つを押さえよう!

<輸出品>①生糸・②茶 <輸入品>①毛織物・②綿織物

サ

正解は、綿織物です。

これは上位2つを押さえておけば容易ですね。外国からは安い毛織物や綿織物が輸入され、国内の織物業者は大打撃を受けました。

シ

正解は、綿糸です。

綿織物の原料であることから判断しましょう。綿糸の原料は綿花となります。

明治時代には、綿糸の生産が盛んになりましたが、生糸の生産(製糸)と綿糸の生産(紡績)の違いについて、以下にまとめておきましょう。入試でも頻出です。

製糸業と紡績業の違いを明確にしておこう!

(1)製糸業(生糸)…主に東日本(北関東から山梨・長野)・横浜からアメリカへ輸出

座繰製糸(手挽き)生産高を、器械製糸生産高が上回る(1894年)

→生糸輸出額が中国を抜いて世界第1位に(1909年)

※原料も国産のため、外貨獲得産業(輸出産業)の中心として発展

(2)紡績業(綿糸)…主に西日本(大阪周辺)・神戸から中国や朝鮮へ輸出

手紡とガラ紡(臥雲辰致)による生産

→機械制生産…大阪紡績会社(1883年・渋沢栄一)・鐘淵紡績会社(1886年・東京)など

→綿糸生産高が輸入高を上回る(1890年)・綿糸輸出高が輸入高を上回る(1897年)

※原料の綿花を輸入に依存・機械も輸入→綿業貿易は輸入超過

ス

正解は、上昇です。

空欄の前に「輸出総額が輸入総額を大幅に上回っている」とあります。ということは日本は好景気になっていると判断できるので、物価は上昇していることになります。

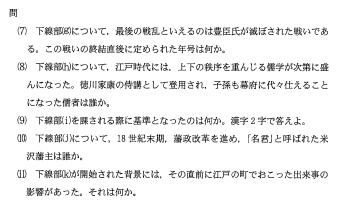

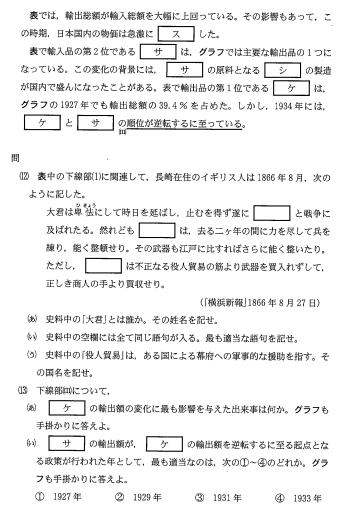

【設問の解説】

(12)

(あ)

正解は、徳川家茂です。

しかし、「大君」だけで徳川家茂を導くことは、まず不可能です。そこで(い)を見てみましょう。

(い)

正解は、長州です。

この史料が書かれたのが1866年で、本文中に「去る二ヶ年の間に力を尽して兵を練り」とあります。ということは、1864年に「大君」が「戦争に及ばれたる」ということですので、この年に江戸幕府が争った戦争としては、禁門の変(蛤御門の変)か、第一次長州征伐のいずれかになりますが、どちらも幕府と長州藩の戦争ですので、正解は長州となります。

史料文から内容を推測するのが難しい問題ですね。

ここで、幕末における薩長同盟成立までの動きについて、その流れを確認しておきましょう。

公武合体派と尊王攘夷派の対立関係を押さえておこう!

★公武合体派(薩摩・会津) VS 尊王攘夷派(長州)

長州・三条実美ら幕府に攘夷決行を迫る…徳川家茂が上洛し、攘夷決行宣言

→長州藩の外国船砲撃事件(1863年)…アメリカ・フランス・オランダ船に対して

→大和行幸計画(1863年)

→八月十八日の政変(1863年)…公武合体派が京都を奪取・七卿落ち(三条実美・沢宣嘉ら)

→尊攘派挙兵事件

天誅組の変(1863年)…中山忠光・吉村寅太郎(土佐)

生野の変(1863年)…沢宣嘉・平野国臣(福岡)

天狗党の乱(1864年)…武田耕雲斎・藤田小四郎(水戸)

→新選組の池田屋事件(1864年)

→禁門の変(蛤御門の変・1864年)…薩摩・会津に長州敗北

→第一次長州征伐(1864年)…幕府に長州が恭順

→四国艦隊下関砲撃事件(1864年)…イギリス(オールコック)・オランダ・フランス・アメリカの報復

※攘夷の不可能を認識し、イギリスに接近…薩英戦争(1863年・生麦事件の報復)に敗れた薩摩も

フランス(ロッシュ・幕府を支持) VS イギリス(パークス・薩長に接近・雄藩連合を支持)

→薩長同盟(1866年)…討幕派の完成/坂本竜馬・中岡慎太郎の仲介

薩摩…西郷隆盛・大久保利通らが中心

長州…高杉晋作(奇兵隊)・桂小五郎ら藩論を討幕へ転換

→第二次長州征伐(1866年)…幕府敗退・14代家茂急死で中止(孝明天皇も急死)

(う)

正解は、フランスです。

設問文に「幕府への軍事的な援助」とあり、幕府を支持したのがフランスであることから判断します。

(13)

(あ)

正解は、世界恐慌です。

グラフから、ケ(生糸)の輸出額が1929年から下がっていることから、世界恐慌であると判断します。

(い)

正解は、③です。

グラフから、サ(綿織物)の輸出額が1931年で下げ止まっていることに注目すればよいですね。ちなみにこの年は、犬養毅内閣の時の大蔵大臣であった高橋是清による、金輸出再禁止政策が実施されています。

Ⅳ 論述問題

(1)

まず、問題の条件を確認しましょう。

①平城京の特徴について、藤原京との差異を述べること。

②平城京の特徴について、東アジアからの影響にふれて述べること。

次に、藤原京と平城京の特徴について、書き出してみましょう。

○藤原京…中国の古典を参考にして、中国の都城制を採用(宮城と条坊制)

大和三山に囲まれる正方形の都城

京の中心に藤原宮がある

○平城京…遣唐使の情報を参考にして、唐の長安と藤原京を模倣した長方形

平城宮(京の北端にある)を中心に寺院・市の存在・庶民も居住

実際の解答例もありますが、私ならこう書く!というのを見せたほうがよいかと思います。

藤原京は中国の古典を参考にし、宮城と条坊制を基礎にした都城制の都である。正方形の都城の中心に藤原宮が置かれる形となっていた。これに対し、平城京は、遣唐使からの情報を参考にし、唐の長安と藤原京を模倣した長方形の北端には大極殿などの平城宮を置き、南にのびる朱雀大路で左京と右京に分けられ、東部には外京も設けられ、東西の市も発達していた。また条坊制の京内には寺院も多く建てられ、官人や庶民が多く居住した。(199字)

もちろん、これが絶対的に正しい答えではありません。

つけ加えたほうがよい情報もあれば、削除すべき情報もあると思います。

まずは文字数にとらわれずに、ありったけの情報を書き出し、とにかくつなげてみることです。

(2)

まず、問題の条件を確認しましょう。

①沖縄の人々がどのような政治状況の下に置かれたか。

②どのようにそれに向き合ったか。

次に、第二次世界大戦末期から1970年代初めまでの、沖縄に関する情報を書き出してみましょう。戦後の沖縄については、4つのステージでとらえたほうが分かりやすいですね。

沖縄戦 → 軍政 → 施政権下 → 返還

(1945年) (1972年)

①沖縄戦(1945年3月26日)…慶良間諸島にアメリカ軍が上陸・鉄血勤皇隊やひめゆり部隊の抵抗

2025年が沖縄戦開始からちょうど80年にあたる

②軍政…南西諸島と小笠原諸島はアメリカ軍の直接軍政下に入る

③施政権下…サンフランシスコ平和条約(1951年)により、南西諸島はアメリカの施政権下に入る

➃返還…沖縄の祖国復帰運動・初の琉球政府主席公選(屋良朝苗)を経て、沖縄返還協定で返還実現

では、実際に書いてみましょう。

1945年にアメリカ軍が沖縄に上陸して沖縄戦が開始されたが、鉄血勤皇隊やひめゆり隊の抵抗・集団自決を経て沖縄は終戦を迎えた。戦後、沖縄ではアメリカ軍の直接軍政下に入り、1951年に国際社会に復帰すると、南西諸島はアメリカの施政権下に入った。その中で、祖国復帰運動が起こり、初の琉球政府主席公選も実施されるなど、核抜き・本土並みの復帰をめざし、1972年の沖縄返還協定で返還を果たしたが基地問題などが山積している。(200字)

最初から200字に合わせようとする「足し算」的な書き方ではなく、多く書いて少しずつ削る「引き算」的な書き方が書きやすいと思います。

では、こうした論述問題を課す大学を受験する場合の基本姿勢とは何でしょうか。

それを、次に書きたいと思います。

論述問題を考えるうえでの基本的な姿勢

論述問題を課す大学は、一部の国公立大学や私立大学に限定されますが、

最も大切な基本姿勢は、正しく覚えて、正しく理解し、正しく説明できることに尽きると思います。

論述だからといって何か特別なことをするのではなく、

①問題に書かれている絶対条件は何か。

②問題の内容と関連する日本史のできごとを確認する。

をしっかり押さえ、まずは自分で文章を作る以外に方法はありません。

もちろん、論述問題に関する問題集や参考書は、山ほど世間にありますので、それを使うことを否定はしません。

しかし、知識が不十分で、短期的に論述問題が得意になりたいと考えている受験生には、そういった問題集や参考書はあまりおすすめできません。

基本的な知識が身についていることを前提に、論述対策の問題集は書かれていますので、教科書をベースに基本的な内容を押さえていくことを優先的に考えて下さい。

定期テストや私立大学、共通テストの時と同じように、学校の授業を大切にし、復習を怠らない。

こうした積み重ねが出来る人は、論述問題といってもすんなり書けるわけです。

そして、自分で書いた文章を必ず第三者に見てもらって下さい。学校の先生や予備校・塾の先生に添削してもらうのが一番いいですね。自分で書いた文章が正しいか怪しいのかは、自分でも分かりませんからね。

おわりに

さて、2回にわたって2025年度の京都大学の日本史探究の全問解説を行いましたが、いかがだったでしょうか。

京都大学というネームバリューであっても、問われている内容は基本的な問題が多く、中には史料を読み解いて正解に導く問題もありましたね。論述問題は毎年出題されますので、その基本姿勢については先ほど書いた通りです。

やはり、基本的な問題をいかに落とさないか、ということです。

〔Ⅱ〕などは全問正解を目指したいところです。

特別解説編は、まだまだ続きます。

動画での問題解説も、収録を進めています。

次回はどの大学になるのでしょうか?

お楽しみにして頂ければと思います!

本日も創心館のブログにおいでいただき、ありがとうございました。

文責:藤井 宏昌