皆さん、こんにちは。

創心館の藤井です。

今回は、2025年度・早稲田大学文化構想学部の日本史の問題解説を、特別速報版でお届けします。

今回は〔Ⅲ〕と〔Ⅳ〕の解説を行います。

実は…最後の最後に衝撃の事実が明らかになります!

それも期待しながら読んでいって下さいね!

では、さっそく解説に入ります!

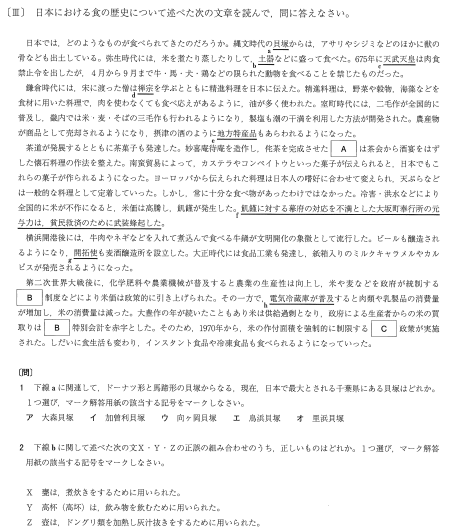

〔Ⅲ〕日本における食の歴史

問1

正解は、イの加曽利貝塚です。

設問文に「現在、日本で最大とされる千葉県にある貝塚」とあります。「最大」「最初」「最古」を問う問題が多いですから、ここはぜひ正解したいところですね。

アの大森貝塚は東京都にある貝塚で、明治時代にアメリカの動物学者モースが発掘調査をしたことで有名です。

ウの向ヶ丘貝塚は東京都にある貝塚で、縄文時代の後期から晩期にかけての貝塚です。

エの鳥浜貝塚は福井県にある貝塚で、縄文時代の草創期から前期にかけての貝塚です。

オの里浜貝塚は宮城県にある貝塚で、縄文時代全般にかけての貝塚です。

ウとオはあまりなじみがないかも知れませんね。

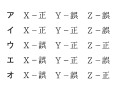

問2

正解は、アです。

Xは正しいですね。甕は煮炊きをするために用いられた土器ですが、水などの貯蔵用にも使用されました。後には甕棺墓としても使用されました。

Yは、高杯(高坏)は水を飲むためのものではなく、食料を盛り付けるための土器として使われました。現在でも神棚にお供え物を乗せるときに使います。

Zは、壺は加熱や灰汁抜きのためのものではなく、水をためておくための土器として使われました。

問3

正解は、イとエです。

アは「皇位継承をめぐる争い」とありますので672年の壬申の乱をさします。天智天皇の死後、弟の大海人皇子と子の大友皇子との間での皇位継承争いが起こりました。その結果、大海人皇子が勝利して天武天皇として即位しました。「大海人皇子を倒した」という部分が誤りですね。

ウは「庚午年籍」を作成したのは天智天皇ですから、誤りです。庚午年籍と庚寅年籍の区別をしておきましょう。

○庚午年籍(670年・天智天皇)…日本最初の全国的戸籍で、永久保存を命じられた

○庚寅年籍(690年・持統天皇)…最初の班田実施のための戸籍で、以後6年ごとに作成された

オは「近江大津宮」に都を移したのは天智天皇でしたので、誤りです。大化改新以降の都の変遷についても、しっかり学んでおきましょう。

○孝徳天皇…難波宮(大阪)

○斉明天皇…飛鳥板蓋宮(奈良)→斉明天皇は朝倉宮(福岡)で死去

○中大兄皇子(称制)…近江大津宮(滋賀)

※称制とは「天皇に即位しないで政治を行うこと」であり、近江大津宮に遷都した翌年に天智天皇として即位

○天武天皇…飛鳥浄御原宮(奈良)→藤原京の造営を開始

○持統天皇…藤原京(奈良)

問4

正解は、イの円覚寺舎利殿です。

アの富貴寺大堂(大分・豊後高田市)は、院政期の天台宗寺院で、本尊は阿弥陀如来です。

ウの東大寺南大門は、鎌倉時代の大仏様(天竺様)建築の代表例で、宋の陳和卿の協力で重源が伝えた様式です。

エの白水阿弥陀堂(福島)は、院政期の阿弥陀堂建築です。「白水」とは「泉」を上下に分解したもので、中尊寺金色堂などがある平「泉」に影響を受けていると覚えておきましょう。

オの室生寺金堂(奈良)は、弘仁・貞観文化の真言宗寺院であり、密教でありながら女性の参詣が許されたことから「女人高野」とも呼ばれました。

問5

正解は、振売です。

室町時代の行商人の一つですが、なかなか難しいですね。ここでは漢字2字ですが、漢字3字では「棒手振」が正解となります。ここで室町時代の行商人についてまとめておきましょう。

室町時代の行商人シリーズ!

○連雀商人…「連雀」と呼ばれるかごを背負い、京都の町を巡回した行商人

○振売・棒手振…かごなどを前後に取り付けた天秤棒を担いで、商品を売り歩いた行商人

○大原女…京都北部の大原から薪や炭などを担いで、京都の町に売りにきた女性の行商人

○桂女…京都西部の桂川付近から鮎や飴などを頭上のかごなどに乗せて、京都の町に売りにきた女性の行商人

問6

正解は、千利休です。

空欄の前に「妙喜庵待庵を造作し、侘茶を完成させた」とありますので、千利休があてはまります。これはぜひ正解しないといけませんね。

問7

正解は、加茂一揆です。

本文中の下線部fに「大坂町奉行所の元与力は、貧民救済のために武装蜂起した」とありますので、1837年の大塩平八郎の乱であると分かります。その前年の飢饉は天保の大飢饉となります。ただ、そこまで分かっても三河国(現在の愛知県東部)で起こった大規模な打ちこわしとなると、知っている受験生は少ないのではないでしょうか。一般に1836年の「三河加茂一揆」と呼ばれ、大塩平八郎の乱にも影響を与えた一揆です。

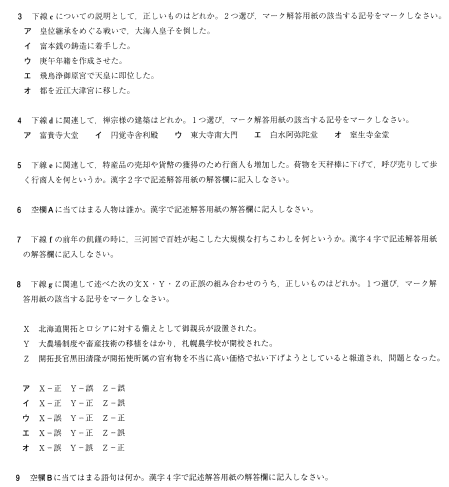

問8

正解は、オです。

Xは、御親兵は明治政府が富国強兵策の一環として設置し、薩摩・長州・土佐の3藩からなる近代軍隊の基礎となりました。開拓使とは直接関係がありませんので誤りです。

Yは、札幌農学校を開校したのは開拓使ではなく、アメリカ人のクラークですので誤りです。クラークを教頭として迎え、内村鑑三や新渡戸稲造らを輩出しました。

Zは正しいですね。一般に北海道開拓使官有物払下げ事件と呼ばれるもので、当時の開拓長官であった黒田清隆が、開拓使所有の官有物を、関西貿易社社長の五代友厚に払い下げようとした事件でした。

問9

正解は、食糧管理(制度)です。

本文にある通り、「米や麦などを政府が統制する」制度です。食糧管理法(現在は廃止)に基づいて行われた制度で、国内外の米の流通不全を解消し、国民が平等に米などを入手できることが目的でした。

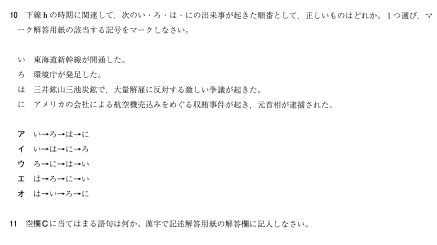

問10

正解は、オです。

これはかなりの難問です。選択肢を絞り込むことはできても、そこから正解にたどりつくのは非常に難しいですね。まず、いの東海道新幹線の開通が1964年で池田勇人内閣のとき、にのロッキード事件で逮捕された元首相は田中角栄ですから、「い→に」の順となり、ウとエは消えます。次にはの「三井鉱山三池炭鉱」での争議は1959年から1960年にかけてですので、「は→い→に」の順となり、アとイが消えて残ったオが正解となります。

ちなみに、ろの環境庁の発足は1971年です。

ただ、三井三池争議の年代まで知っている受験生は少ないと思いますので、間違えても合否には影響しません。

〔Ⅳ〕日本における風刺・戯画

問1

正解は、正倉院です。

本文中に「かつて東大寺の倉庫」「( A )宝庫」とありますので、正倉院が正解です。ここは絶対に落とせない問題ですね。正倉院の建築様式を校倉造と呼ぶことも押さえておきたいですね。

問2

正解は、イの後白河上皇です。

空欄の後に『梁塵秘抄』とありますので、これも絶対に落とせない問題です。『梁塵秘抄』が編集された当時は後白河法皇でしたが、同一人物ですので問題ないでしょう。「遊びをせんとや生れけむ、戯れせんとや生れけん、遊ぶ子供の声きけば、我が身さえこそ動がるれ」などの一定のリズムで歌われていた今様を集大成したものです。

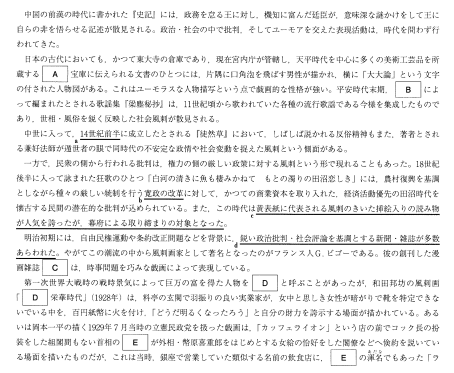

問3

正解は、アです。

正中の変で日野資朝が流されたのは、隠岐ではなく佐渡でした。

イの建武式目は、1336年に足利尊氏が政治の基本方針として制定したものですが、基本法典は御成敗式目で、建武式目の追加法を建武以来追加ということも押さえておきましょう。

ウの中先代の乱を起こした北条時行は、「北条氏(先代)」→「北条時行(中先代)」→「足利氏(後代)」というように、北条氏から足利氏へと権力が移行する過渡期に登場した人物です。

エで、後醍醐天皇が鋳造を計画した貨幣を乾坤通宝といいます。難関私立大学を志望する受験生は覚えておくとよいでしょう。

オは、鎌倉幕府の滅亡直前の皇室の分裂についてですね。後醍醐天皇が即位するまでの流れを以下にまとめておくことにしましょう。

後醍醐天皇即位前の皇室の分裂を押さえよう!

持明院統(後深草上皇・兄)⇔大覚寺統(亀山天皇・弟)…後嵯峨上皇の子

○持明院統…後白河上皇から続く長講堂領を継承

○大覚寺統…鳥羽上皇から続く八条院領を継承

→両統迭立…両統が交互に即位(幕府の案)

→文保の和談(1317年)…幕府の調停は失敗

後醍醐天皇が即位(大覚寺統)…天皇親政・記録所を再興・大義名分論を信奉して倒幕をめざす

問4

正解は、イです。

イは「株仲間の解散」を命じたのは松平定信ではなく、天保の改革の水野忠邦の時でしたので誤りです。

アの旧里帰農令は、あまり徹底したものではありませんでした。その結果として、かえって農民が江戸に流入し、無宿人となる人々が増加しました。

ウのように、社倉や義倉などを設置した飢饉対策のことを、囲米といいます。

エの人足寄場は、江戸の石川島に設置された、無宿人を収容して職業指導を行った施設です。これは江戸幕府の火付盗賊改という職についていた長谷川平蔵の案でした。

オのように、町入用の節約分の七割を積み立てさせた制度を、七分積金といいます。積立金の管理は、1791年に江戸の神田に設置された江戸町会所が管理をしていました。

問5

正解は、エの山東京伝です。

アの十返舎一九は滑稽本作家で、『東海道中膝栗毛』が有名ですね。

イの式亭三馬も滑稽本作家で、『浮世風呂』『浮世床』などを著しました。

ウの為永春水は人情本作家で、『春色梅児誉美』を著しましたが、天保の改革で処罰されました。

オの上田秋成は読本作家で、『雨月物語』を著しました。

風紀粛正のため、寛政の改革と天保の改革で出版統制が行われました。非常にまぎらわしいので、以下に整頓しておきますね。

改革における出版統制は区別して覚えよう!

①寛政の改革で

出版統制令(1790年)

○1791年の弾圧

山東京伝(洒落本作家・『仕懸文庫』)・恋川春町(黄表紙作家・『金々先生栄花夢』など)

蔦屋重三郎(版元)

○1792年の弾圧

林子平(海防論を唱える・『海国兵談』『三国通覧図説』)

②天保の改革で

風俗取締令

→為永春水(人情本作家・『春色梅児誉美』)・柳亭種彦(合巻作家・『偐紫田舎源氏』)の弾圧

問6

正解は、イの『時事新報』です。

福沢諭吉は明六社の同人で、『学問のすゝめ』『文明論之概略』などを著しましたが、日清戦争の前の1885年、『時事新報』に「脱亜論」を発表しました。その内容は「アジアの連帯から、文明の敵である清や朝鮮を打倒する」というもので、国権論が強まるきっかけとなりました。

アの『国民新聞』は、徳富蘇峰が1890年に発刊した新聞で、井上馨の「上からの」欧化主義に対抗して、平民主義(「下からの」欧化主義)を唱えました。

ウの『東洋自由新聞』は、1881年に東京で発刊されましたが、内部の混乱により自由党の機関紙である『自由新聞』に合流しました。

エの『万朝報』は、1892年に黒岩涙香によって発刊された新聞で、幸徳秋水も執筆活動をしていました。

オの『東京日日新聞』は、福地源一郎によって発刊された、立憲帝政党の御用新聞でした。

問7

正解は、トバエです。

これは超難問ですね。ビゴーという名前は知っていても、漫画雑誌の名前まで覚えている受験生は少ないと思います。

書けなくても合否には影響しませんので、安心して下さい。

問8

正解は、成金です。

本文中の「第一次世界大戦時の戦時景気によって巨万の富を得た人物」「どうだ明るくなったろう」という部分がヒントになりますね。

おもな成金として、台湾貿易で利益をあげた鈴木商店や、船成金としても有名な内田信也を覚えておきましょう。

問9

正解は、ウの浜口雄幸です。

空欄Eの前後に「1929年7月当時の立憲民政党」「外相・幣原喜重郎」「ライオン宰相」というヒントがあります。選択肢の中で立憲民政党出身の内閣を探すと、イの若槻礼次郎か、ウの浜口雄幸のどちらかになります。

しかし、若槻礼次郎も浜口雄幸も、ともに幣原喜重郎を外相にしていましたので、これだけでは正解できません。

となると、「ライオン宰相」というニックネームで判断するしかありませんね。

アの犬養毅は立憲政友会の出身、イの若槻礼次郎は憲政会のち立憲民政党の出身、エの田中義一は立憲政友会の出身、オの加藤高明は護憲三派のち憲政会の出身です。

では、浜口雄幸内閣の業績について押さえておきましょう。項目が多いので経済と外交に分けて覚えましょう。

浜口雄幸内閣の業績を押さえよう!

★浜口雄幸内閣(1929年7月~)…立憲民政党・「ライオン宰相」の異名

(1)経済政策(井上準之助蔵相)…緊縮財政・産業合理化

○金解禁(1930年)…為替相場の安定をめざす・旧平価で実施(円高)

○重要産業統制法(1931年)…カルテル(数社の協定)の助成

※世界恐慌(1929年)…ニューヨーク株式大暴落

→昭和恐慌(1930~1931年)

①輸出不振(特に生糸)/正貨流出/企業の操業短縮・倒産/失業者増大

②農業恐慌(米価・まゆ価の暴落)による農村窮乏(欠食児童・娘の身売り)

→農山漁村経済更生運動(自力更生・産業組合拡大など)

③労働争議・小作争議頻発…鐘ヶ淵紡績争議(1930年)

→工業組合法(1931年・中小工業組合へ資金貸付)

➃財閥に資本集中・支配の進展/政党と財閥の結託を攻撃する世論

(2)外交政策(幣原喜重郎外相)…協調外交

ロンドン会議(1930年)…全権若槻礼次郎・財部彪

①マクドナルド(イギリス首相)の招請

②ロンドン海軍軍縮条約…補助艦の保有量を制限(米英10:日7)

※補助艦とは、駆逐艦・潜水艦をさす

→統帥権干犯問題(海軍軍令部・右翼の不満)から浜口雄幸狙撃され、翌年死亡

問10

正解は、エです。

広田弘毅内閣は、「挙国一致内閣」をスローガンに、軍部大臣現役武官制を復活させました。

アの農山漁村経済更生運動は、浜口雄幸内閣の時ですので、誤りです。

イの国会総動員法(1938年)は、第1次近衛文麿内閣の時ですので、誤りです。

ウの国体明徴声明(1935年)は、岡田啓介内閣の時ですので、誤りです。

オの日独伊三国同盟(1940年)は、第2次近衛文麿内閣の時ですので、誤りです。

では、広田弘毅内閣の業績について押さえておきましょう。

広田弘毅内閣の業績を押さえよう!

★広田弘毅内閣(1936年3月~)…外交官・「挙国一致内閣」

①斎藤隆夫(立憲民政党)の粛軍演説(1936年)…寺内寿一陸相に対する質問演説

②軍部大臣現役武官制の復活(1936年)

③日独防共協定(1936年)

➃帝国国防方針の改定(1936年)…「国策の基準」(米・ソを仮想敵国とする)

⑤「腹切り問答」…寺内寿一陸相VS浜田国松(立憲政友会)

問11

正解は、オです。

防衛庁の設置と自衛隊の創設は、鳩山一郎内閣の時ではなく、吉田茂内閣の時でしたので誤りです。

イは判断に迷いますね。鳩山一郎が斎藤実内閣の時の文部大臣であったことを知っている受験生は少ないと思いますし、ウの翼賛選挙で非推薦で当選した事実もなかなか難しいですね。

では、鳩山一郎内閣の業績もまとめておくことにしましょう。

鳩山一郎内閣の業績を押さえよう!

★第1次~第3次鳩山一郎内閣(1954年12月~)…日本民主党(のち自由民主党)

①「自主外交」をスローガンとした

②「保守」(改憲・対米依存の安全保障)VS「革新」(護憲・非武装中立)

→55年体制

○日本社会党再統一(1955年・鈴木茂三郎・改憲阻止)…国会で約1/3の議席

○自由民主党結成(1955年・日本民主党と自由党の保守合同)…国会で約2/3の議席

③憲法調査会設立(1956年)

➃国防会議発足(1956年)

⑤新教育委員会法(1956年)…教育委員を公選制から任命制に

⑥日ソ共同宣言(1956年)…国交回復・平和条約締結後に歯舞群島と色丹島の返還

→国際連合に加盟(1956年)

問12

正解は、松本清張です。

空欄の後に『点と線』という著作がありますので、これがヒントになります。

ここでやっと衝撃の事実を。

この問題、奇しくも、2025年度立命館大学のラストの問題と全く同じでした。

こういうことってあるんですね。

おわりに

これで、2025年度・早稲田大学文化構想学部の問題解説を終わりますが、いかがだったでしょうか。

基本的な問題から超難問まで、かなり幅広く出題されていましたね。

正誤判定問題では細かい知識を必要とするものもありましたので、基本を押さえたうえで、数多くの問題を解いて新知識を入れていくかがポイントになるかと思います。

早稲田大学だからといって、基本を無視して細かいところにこだわるのではなく、確実に取れる問題を取っていくことは、どの大学を受けるにしても共通の学習姿勢になります。

ここで宣伝を一つ。

まだ始まったばかりではありますが、

創心館のYouTubeで、私が日本史の解説授業を発信しています。

定期テストレベルから難関私立大学レベルまで、幅広く解説をしていきますので、そちらもどうぞご覧ください。

チャンネル登録もお願いしますね。

本日も、創心館のブログにおいでいただき、ありがとうございました。

文責:藤井 宏昌