皆さん、こんにちは!

創心館の藤井と申します。

大学入試問題日本史の全問解説ブログ、早くも10回目となりました!

どうぞよろしくお願いします。

今回も【2020年度・早稲田大学(法)】の日本史で、第2問を解説します!

入試問題を通して、今回もさまざまな知識を身につけていきましょう!

それでは、さっそくまいりましょう!

まずは問題にチャレンジしてみよう!

いつものように、まずは何も見ないで、自分の力で問題にチャレンジしてみましょう!

そして、じっくりと解説を読んでいって下さいね!

さあ、でき具合はどうでしたか?

それでは、さっそく解説に入りましょう!

1 江戸時代の三大改革の期間に起きた出来事を選ぶ問題

まず、空欄A・B・Cに入る用語を確定させましょう。

空欄Aの前に「徳川吉宗」とありますから「享保」が入ります。

空欄Bの前に「松平定信」とありますから「寛政」が入ります。

空欄Cの前に「水野忠邦」とありますから「天保」が入ります。

もちろん、ここまでは大丈夫だと思いますが、設問文では「このいずれかの期間に起きた出来事」を選ぶわけですね。

つまり、享保の改革から天保の改革にかけての期間で全部当てはまるものはどれですか、という問題ですが、正解は「え」です。

ここで、選択肢にある内容からどの時期にあたるのかを一つずつ確認していく必要があります。

あ

〇『華夷通商考』…1659年、江戸時代中期の天文学者・地理学者の西川如見の著作で、東アジアから西洋諸国までの地理について書かれたものです。時期としては4代将軍徳川家綱の時期にあたります。

〇近藤重蔵の蝦夷地調査…1798年、最上徳内らとともに蝦夷地を調査し、択捉島に「大日本恵土呂府」の標柱を立てた人物として有名です。時期としては松平定信の寛政の改革の時期にあたります。

〇大塩の乱…1837年、天保の飢饉に呼応して大坂で大塩平八郎が起こした反乱で、時期として寛政の改革と天保の改革の間の時期(大御所時代)にあたります。

したがって、これはあてはまりませんね。

い

〇間宮林蔵の樺太調査…1808年、樺太が島であることを確認した人物です。中国大陸にも渡り、黒竜江下流も調査していますが、時期としては寛政の改革の頃です。

〇『古事記伝』の完成…1798年に完成した、本居宣長による『古事記』の注釈書です。時期としては寛政の改革の頃になります。

〇プチャーチンの長崎来航…幕末の1854年に来航し、下田(静岡県)で日露和親条約を結んでいます。時期としては天保の改革より後になります。

したがって、これもあてはまりませんね。

う

〇シドッチへの尋問…1709年、宣教師のシドッチを新井白石が尋問したできごとで、これをもとに新井白石は『西洋紀聞』という著書を残しています。時期としては享保の改革より前になります。

〇クナシリ・メナシの蜂起…1789年、松前藩の取引に不満を持ったアイヌ民族による蜂起で、時期としては寛政の改革の頃にあたります。

〇ゴローウニン事件…1811~1813年、ロシア軍人ゴローウニンが国後島で幕府によって捕らえられた事件ですが、廻船業者の高田屋嘉兵衛の尽力で解決しました。時期としては寛政の改革の頃になります。

したがって、これもあてはまりませんね。

え

〇印旛沼の干拓…1782~1786年にかけて手賀沼とともに干拓が開始されましたが、利根川の大洪水で挫折しました。時期としては田沼意次の時代にあたります。

〇『ハルマ和解』…1796年に刊行された、蘭学者の稲村三伯らによる日本初の蘭和辞典です。時期としては寛政の改革の頃ですね。

〇郡内一揆の勃発…1836年、甲斐(山梨県)の郡内地方を中心に起こった百姓一揆で、別名を天保騒動、郡内騒動ともいいます。時期としては大御所時代の頃にあたります。

これらはすべてあてはまりますので「え」が正解となります。

お

〇『解体新書』刊行…1774年、杉田玄白・前野良沢・中川淳庵らによって作成された日本の医学書で、西洋医学書の『ターヘル=アナトミア』などをもとに翻訳され、10代将軍の徳川家治に献上されました。時期としては田沼意次の時代にあたります。

〇尊号事件…1789~1793年、将軍徳川家斉と老中松平定信が、光格上皇の父への尊号をめぐり対立した事件ですので、時期としては寛政の改革の時期になります。

〇ビッドルの浦賀来航…1846年に、アメリカ海軍士官のビッドルが浦賀に来航しましたが、江戸幕府が拒絶した出来事です。時期としては天保の改革より後になります。

したがって、これはあてはまりませんね。

選択肢のできごとの中には初見のものも多く、細かい年代まで知っていないと難しい問題ですね。

受験生は苦戦したと思います。

2 『読史余論』『折たく柴の記』を著した人物の施策について

設問文に『読史余論』『折たく柴の記』を著したとありますから、新井白石がすぐに出てこなければなりません。

つまり、新井白石が実施した出来事として誤っているものを選ぶ問題ですね。

正解は「い」と「お」です。

「い」の末期養子の禁緩和が実施されたのは、4代将軍徳川家綱の時でした。大名が死ぬ間際に急に養子を願い出ることは従来は禁止されていました。しかし、後継ぎがいなくなり、藩が途絶えてしまうと行き場を失った家臣たちが牢人になってしまいますので、これを緩めた政策です。

「お」の南鐐二朱銀の発行は、田沼意次の時でした。銀貨は原則として重さで価値をはかる秤量貨幣でしたが、金貨と同じように枚数で価値をはかる計数貨幣としての銀貨を発行しましたね。計数貨幣の銀貨としては、他に明和五匁銀もありますので、あわせて押さえておきましょう。

ではここで、江戸時代の貨幣についてまとめておくことにしましょう。

一問同心のココを押さえろ!!

江戸時代の貨幣は特徴がハッキリしている!

①金貨…小判や一分金など

〇金座で鋳造され、後藤家が管理していた

〇金山が東日本に多かったため、東日本は「金遣い」の経済圏であった

〇枚数で価値をはかる計数貨幣であった

〇1両=4分=16朱の4進法が用いられていた

②銀貨…丁銀・豆板銀など

〇銀座で鋳造され、大黒家が管理していた

〇銀山が西日本に多かったため、西日本は「銀遣い」の経済圏であった

〇重さで価値をはかる秤量貨幣であった

③銭貨…寛永通宝など

〇銭座で鋳造され、民間に請け負わせた

〇枚数で価値をはかる計数貨幣であった

➃両替商

〇本両替…大資本をもつ両替商。大坂の鴻池家、江戸の三井家(越後屋呉服店を経営)など

〇銭両替…小資本の両替商。

3 享保の改革で登用された人物について

正解は、「あ」の荻原重秀です。

荻原重秀は、5代将軍徳川綱吉の頃の勘定吟味役として、慶長小判より金の量を削減した元禄小判を発行するよう進言した人物ですね。

「い」の大岡忠相は徳川吉宗に仕えた町奉行で、町火消制度の創設、小石川養生所の設置、裁判の基準である公事方御定書の制定などにかかわった人物です。

「う」の田中丘隅は、農政・民政の意見書である『民間省要』を著し、これが徳川吉宗の目に留まって仕えるようになった人物です。

「え」の室鳩巣は徳川吉宗に仕えた儒学者であり、『六諭衍義大意』を著した人物です。

「お」の野呂元丈は江戸時代の本草学者で、徳川吉宗の命令でオランダ語の習得にあたった人物です。

4 『経済録』を著した人物についての問題

これは基本的な問題ですので、ぜひ書けるようにしておきましょう。

正解は「太宰春台」です。

さて、江戸時代の中でなかなか覚えにくいとされるのが、「経世論」についての人物とその著作ですね。

以下に整頓しておきますので、何度も何度も口に出して覚えていきましょう!

一問同心のココを押さえろ!!

江戸時代の経世論は人物と著作をセットで暗記しよう!

○経世論とは…世を治め、民を救う政治経済論

①武士帰農論…荻生徂徠の『政談』

②商業繁栄論…太宰春台の『経済録』

③商品経済論…海保青陵の『稽古談』

➃貿易振興…本多利明の『西域物語』『経世秘策』

⑤産業国営化…佐藤信淵の『農政本論』『経済要録』

⑥海防論…林子平の『海国兵談』『三国通覧図説』→寛政の改革で処罰された

⑦身分否定論…安藤昌益の『自然真営道』

⑧儒・仏・神の否定…富永仲基の『出定後語』

⑨無神論…山片蟠桃の『夢の代』

5 江戸の都市政策・法・裁判制度について

正解は「い」になります。

『御触書寛保集成』を知っている受験生は非常に少ないうえに、消去法でもなかなか難しい問題ですが、選択肢をそれぞれチェックしてみましょう。

「あ」は「これまでの町火消に加えて新たに定火消が設置された」という部分が間違いです。定火消は江戸幕府の職に最初から組み込まれており、若年寄の管轄でした。

「う」は「以後裁判はこれ(公事方御定書)にのみ依拠して行われることとなった」の部分が間違いです。少し難しいのですが、『公事方御定書』の制定以後は、『公事方御定書』に規定のある事項はこれによって裁判すべきものとされていましたが、『公事方御定書』に規定のない事項については、先例によって裁判すべきものとされていましたので、間違いと判断するのがふさわしいでしょう。

「え」は、「厳しい風俗取締や芝居小屋の移転が行われた」の部分が間違いです。選択肢には「かぶき者」という用語も見えますが、かぶき者(派手な身なりをして常軌を逸脱した行動を行う者)の取り締まりは、4代将軍徳川家綱の時代に行われ、風俗の取り締まりに関しては松平定信の寛政の改革や、水野忠邦の天保の改革で行われています。

「お」は、目安箱の設置と江戸町会所の設置は無関係であることから間違いになります。江戸町会所とは、松平定信が寛政の改革で設置した、難民救済や庶民金融を行う役所のことです。

6 松平定信の学問や文化に対する姿勢について

正解は「あ」と「お」です。

「あ」は寛政異学の禁についての説明で、1790年に聖堂学問所での正学(朱子学)以外の異学の講義を禁止しました。ここでいう異学とは、陽明学や古文辞学などを指します。「お」は4でも扱った経世論の一つですが、林子平は寛政の改革において処罰されています。

では、その他の選択肢の間違いをチェックしていきましょう。

「い」は「寛政の三博士」についてですが、柴野栗山・尾藤二洲・岡田寒泉の三人を指し、「中井竹山」は間違いですね。中井竹山は、松平定信に『草茅危言』を提出して農政などの提案をした人物です。

「う」ですが、宮﨑安貞の『農業全書』は1697年に発行されており、時期としては5代将軍徳川綱吉のころにあたります。また、貝原益軒の『大和本草』は1715年に発行されており、時期としては7代将軍徳川家継のころにあたります。著書の年代まで把握していないと判断が非常に難しいですね。

「え」は基本的な内容ですね。黄表紙作者の弾圧は松平定信の寛政の改革の時期、人情本作者の為永春水が処罰されたのは水野忠邦の天保の改革ですので、これは間違いになります。

ここでは、江戸時代の出版統制や弾圧についてまとめておきますね。

文化史でもよく問われる内容ですよ!

一問同心のココを押さえろ!!

江戸時代の出版統制や弾圧は比較して押さえよう!

○寛政の改革

山東京伝(洒落本作家)・恋川春町(黄表紙作家)や

蔦屋重三郎(出版元)を弾圧した(1791年)

林子平も弾圧(1792年)

○天保の改革

為永春水(人情本作家)・柳亭種彦(合巻作家)を弾圧した

歌舞伎の芝居小屋を浅草に移転した

7 松平定信の自叙伝についての問題

正解は、「宇下人言」です。

難関大学を目指すならば、知っておくべき本ですね。

「定信」という字を分解してつけられた、松平定信の自叙伝です。

その他の著書としては随筆の『花月草紙』もありますので、この機会に知っておくといいですよ。

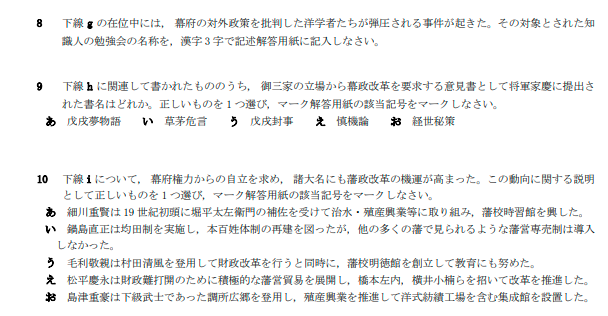

8 洋学者の弾圧事件についての問題

設問文に「幕府の対外政策を批判した洋学者たちが弾圧される事件」とあります。

ここで多くの受験生は「蛮社の獄」を思い浮かべて、その勉強会の名称を「蛮社」と答えるのではないでしょうか。

しかし、これはアウトですよ。

「漢字3字で」という条件がありますからね。

正解は「尚歯会」です。

江戸時代後期には、列強の接近によって日本の鎖国政策が揺らぎ始めていました。その中で起こった蛮社の獄という弾圧事件は非常に重要な意味を持ちます。

そこで、列強の接近、特にイギリスと江戸幕府の対応について押さえておきましょう!

一問同心のココを押さえろ!!

イギリスの接近と江戸幕府の対応をジョイントで押さえよう!

まずは…文化の薪水給与令(文化の撫恤令・1806年)

①フェートン号事件(1808年)

イギリス軍艦フェートン号が長崎に乱入した事件

→この責任を取って長崎奉行の松平康英が自害した

②大津浜事件(常陸)・宝島事件(薩摩)でイギリス人が上陸している(1824年)

そこで…異国船打払令(無二念打払令・1825年)…清・琉球・朝鮮・オランダ船は除外された

①モリソン号事件(1837年)

アメリカ商船モリソン号が浦賀・山川(薩摩国)の沖で撃退された事件

→これに対して高野長英が『戊戌夢物語』、渡辺崋山が『慎機論』で批判

→これに対して江戸幕府が尚歯会のメンバーであった高野・渡辺両名を処罰(1839年・蛮社の獄)

②アヘン戦争(1840~1842年)でイギリスが勝利する

そこで…天保の薪水給与令(1842年)

9 江戸時代の「内憂外患」を受け将軍に提出された意見書について

正解は「う」の戊戌封事です。

おそらく、「い」の草芽危言と迷った人も多かったかも知れませんね。なかなか判断が難しい問題です。

戊戌封事とは、1839年、御三家の一つであった水戸藩の徳川斉昭が、12代将軍徳川家慶に対して提出した、大塩の乱やモリソン号事件を受けて幕政改革を行うようにとの内容の書物でした。

では、その他の選択肢もきちんと確認しておきましょうね。

「あ」の『戊戌夢物語』は、高野長英がモリソン号事件を批判して著した書物でしたね。

「い」の『草芽危言』は、大坂の儒学者であった中井竹山の書物で、松平定信に対して出された意見書です。知っている人は少ないと思いますね。

「え」の『慎機論』は、渡辺崋山がモリソン号事件を批判して著した書物でした。

「お」の『経世秘策』は、本多利明が貿易振興を説いた書物です。経世論のところでもまとめていますね。

10 江戸時代後期の藩政改革について

これは基本的な内容がそろっていますので、ぜひとも正解したいですね。

正解は「え」です。

では、それぞれの選択肢を確認していきましょう。

「あ」細川重賢(熊本藩の藩主)による改革は、「19世紀初頭」ではなく「18世紀初頭」です。細川重賢を補佐したのが「堀平太左衛門」という人物ですが、こうした細かい情報もキャッチしておきましょう。

「い」鍋島直正(佐賀藩の藩主)は、陶磁器を専売にした改革を実施しています。したがって「藩営専売制は導入しなかった」という部分が誤りになります。

「う」毛利敬親(長州藩の藩主)は、村田清風を登用して藩政改革を行いましたが、長州藩の藩校は明徳館ではなく明倫館ですね。明徳館は秋田久保田藩の藩校で、設立したのは藩主の佐竹義和でした。

「お」鹿児島藩で集成館を設置したのは、島津重豪ではなく島津斉彬の時です。多少細かいかもしれませんね。

一問同心の日本史学習ワンポイントアップ(10)

「小学生の時から歴史は苦手で…」「教科書を読むのも難しくて…」という悩みを持つ人、あるいは保護者の方と多く接してきました。

私は「学習マンガはどんな世代でも読みやすくていいですよ」というアドバイスをしています。

創心館にも歴史マンガを置いてありますので、気軽に読んでくださいね!

さて、今回の問題はいかがだったでしょうか?

さすが早稲田大学という感じの問題ですね。

「こんなの知らんかった」というのが正直な感想ではないでしょうか。

私も大変勉強になりますし、今までの日本史の知識にどんどん磨きがかかっているように感じます。

では、次回は第3問になりますが、ガンガン解説します!

創心館のブログにおいでいただき、ありがとうございました!

次回もお楽しみに!

文責:藤井 宏昌