皆さん、こんにちは!

創心館の藤井と申します。

大学入試問題日本史の全問解説ブログ、12回目です!

どうぞよろしくお願いします。

今回も【2020年度・早稲田大学(法)】の日本史で、最後の第4問を解説します!

好評いただいている「一問同心のココを押さえろ!!」も充実させていきますね!

それでは、さっそくまいりましょう!

まずは問題にチャレンジしてみよう!

いつものように、まずは何も見ないで、自分の力で問題にチャレンジしてみましょう!

そして、じっくりと解説を読んでいって下さいね!

さあ、いかがでしたか?

それでは解説をしていきましょう!

1 ポツダム宣言における対日条件についての問題

ポツダム宣言に関する問題ですね。

「正しくないもの」を選ぶことにくれぐれも注意しましょう!

正解は「あ」です。

誤りを検証するために、最初にポツダム宣言とはどのような経緯で、どのような内容であったのかを最初にまとめておいて、それから解説をしていくことにしますね。

一問同心のココを押さえろ!!

ポツダム宣言とは何だったの?

○ポツダム会談(1945年・ベルリン郊外のポツダムで開催)

①会談参加国…アメリカ(トルーマン)・イギリス(チャーチルのちアトリー)・ソ連(スターリン)

②宣言採択国…アメリカ・イギリス・中国(蔣介石)

○ポツダム宣言の内容

①軍国主義を除去すること

②連合国が日本国領土を占領すること

③本州・北海道・九州・四国および連合国が決定する諸小島への日本の主権を制限すること

➃日本軍隊を完全に武装解除すること

⑤戦争犯罪人に対して厳重な処罰を下すこと

など、13項目に及ぶ

○受諾(1945年8月14日・鈴木貫太郎内閣)…天皇の聖断によって受諾した

そうすると、「あ」の選択肢では「日本国の主権の…四国のみへの限定」とありますね。ポツダム宣言の内容と照らし合わせると、「連合国が決定する諸小島」も主権の制限に含まれていますので、「のみ」というのが誤りとなります。

聞き慣れた用語であるだけに、内容まで理解しているかどうかを問う良問ですね。

2 日本の占領方式についての問題

空欄Aの前に「日本の占領は直接軍政ではなく、GHQの指令を日本政府が実施する」とあります。

これは基本的な問題なので、ぜひ正解しておきたいですね。

正解は「間接統治」です。

ただし、南西諸島と小笠原諸島についてはアメリカの直接軍政下に置かれたことに注意しましょう。

では、アメリカの間接統治がどのようにして行われたのかをチェックしておきましょう!

一問同心のココを押さえろ!!

アメリカの間接統治は図で理解しよう!

極東委員会(ワシントンに設置・13か国で構成)

↓

アメリカ政府

↓ 【諮問】

連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)≪マッカーサー≫ ⇆ 対日理事会(東京に設置・4か国で構成)

↓【指令・勧告】

日本政府

↓【法令】

国民

○占領方針…ポツダム宣言に基づく日本の非軍事化と民主化(プレス=コードで占領軍の批判は禁止された)

○GHQの本部が置かれたのは、東京・丸の内の第一生命館であった

○第一回の対日理事会が行われたのは、東京の明治生命館であった

3 日本の占領政策を決定する最高機関の名称を答える問題

これは先ほどの問題と関連していますね。

アメリカの間接統治について理解できていれば、容易に答えは出ると思います。

正解は「極東委員会」でした。

設問文にあるように、最終的に13か国で構成されていました。

すべての国を覚える必要はありませんが、「アメリカ・イギリス・ソ連・中華民国(当時)」は四大国と呼ばれ、拒否権を持っていたことも押さえておくといいでしょう。

4 政治や宗教の自由に対する制限の撤廃を求めた指令の名称を答える問題

空欄Bの後に「東久邇宮内閣は総辞職する」という大きなヒントがあります。つまり、東久邇宮稔彦内閣が総辞職するきっかけとなった指令を答える問題ですが、正解は「人権指令」です。

これはかなり差のつく用語だと思いますが、「天皇制批判の自由、政治犯の釈放、特別高等警察の解体、治安維持法の廃止、内務大臣の罷免」などを規定したのが、1945年の人権指令でした。

しかし、内閣としてはこれを実施することは不可能であるとして、総辞職に至ったんですね。

ちなみに、東久邇宮稔彦内閣は「一億総懺悔」「国体護持」をスローガンとした内閣でした。

5・6 五大改革指令が出された時の内閣とその内容についての問題

まず、空欄Cの直前に「後継の」とあります。

東久邇宮稔彦内閣が総辞職した後に内閣総理大臣となったのは、幣原喜重郎でした。これが5の正解ですね。

次に6は、「五大改革指令に直接含まれていないもの」を選ぶ問題です。

これは落とせない問題ですね。

五大改革指令が瞬間的に出てこなければいけませんね。

「婦人の解放」「労働組合の結成」「教育の自由主義化」「圧政的諸制度の撤廃」「経済の民主化」の五つでした。

選択肢の「え」では、「寄生地主制を除去」「安定した自作農経営」とあり、農地改革についての具体的な内容となっています。

マッカーサーが幣原喜重郎内閣に指示したのは、あくまでも「経済の民主化」であって、その具体的な方法は日本政府で考えるようにということですから、マッカーサーが農地改革についての細かい指示を出していたというわけではありません。

したがって、「え」が誤りとなります。

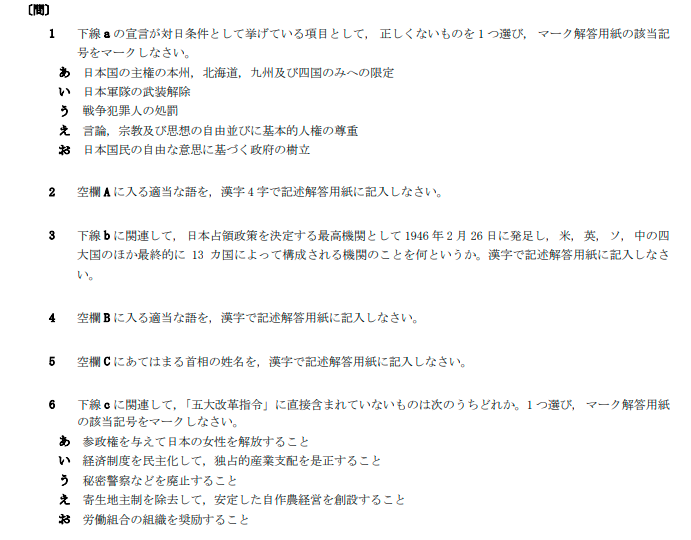

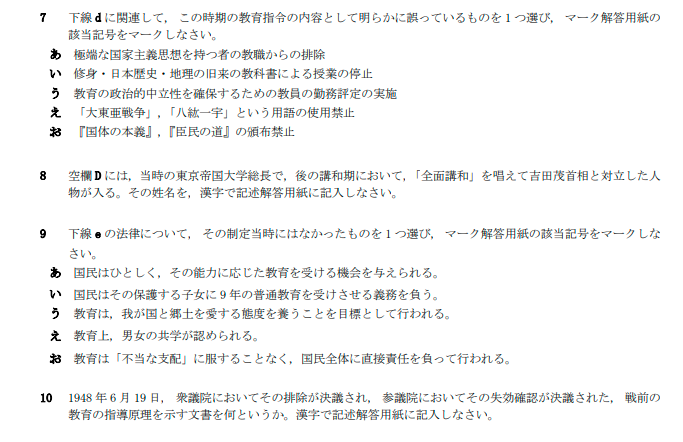

7 教育指令の内容についての問題

教育指令について「明らかに誤っているもの」を選ぶ問題ですね。

これはなかなか難しい問題ですが、正解は「う」です。

1945年にGHQから出された教育指令は、四つの柱から成っていました。

①教科書から軍国主義的、国家主義的な用語を除去するもの

②教職追放に関するもの

③国家と宗教を分離し、公的教育機関における神道の禁止に関するもの

④「修身」「日本歴史」「地理」の教育を停止するもの

したがって、教育指令の中に教員の勤務評定に関するものは含まれていませんので、「う」が正解となります。

ちなみに、教員の勤務評定が開始されたのは1958年であり、地方自治体レベルで実施されています。

8 全面講和を唱えて吉田茂首相と対立した人物を答える問題

これは超難問です。知っている受験生は皆無でしょうね。

正解は「南原繁」です。

無教会主義の立場から国家主義やマルクス主義を批判し、設問文にあるように、サンフランシスコ平和条約では全面講和論を唱えて吉田茂と対立しました。

9 教育基本法に関する問題

1947年発布当時の教育基本法に規定されていなかったものを選ぶ問題です。

これもかなり細かい知識が要求されますね。

教育基本法のポイントとしては、「教育の基本理念」「機会均等」「義務教育9年」「男女共学」です。

これらに照らし合わせると、「あ」(教育の機会均等について)、「い」(義務教育9年制)、「え」(男女共学)は正しいことがわかります。

残った「う」か「お」に絞られましたが、「う」の「我が国と郷土を愛する態度を養う」という項目は、2006年に改正された教育基本法に規定されているもので、1947年発布当時にはなかったものです。

したがって、「う」が正解となります。

では、戦後の教育改革の内容をまとめておくことにしましょう。

一問同心のココを押さえろ!!

戦後の教育改革は法律を中心にしっかり理解しよう!

○軍国主義教員の公職追放

○教科書の「墨塗り」

○修身・日本歴史・地理の授業停止(1945年)

○アメリカ教育使節団が来日(1946年)して、教育改革を勧告

→①教育基本法(1947年)…教育の基本理念・教育の機会均等・義務教育9年・男女共学

②学校教育法(1947年)…六・三・三・四制の学校制度

③教育委員会法(1948年)…都道府県と市町村に設置し、最初は公選制、のち任命制になる(1956年)

○教育勅語が失効(1948年)

10 1948年に失効した戦前の教育の指導原理を示す文書を答える問題

設問文に「戦前の教育の指導原理を示す文書」とありますので、それほど難しいものではないと思います。

正解は「教育勅語」です。

9のまとめにもありますが、教育勅語が戦後の教育改革の過程で失効していることは教科書レベルの情報ですので、これを機会に理解しておきましょう。

では、明治時代以降の教育制度を一覧にしておきますので、順番に正しく言えるようにしておきましょう!

一問同心のココを押さえろ!!

明治時代以降の教育制度は「教育ナイン」で覚えよう!

①学制(1872年)…フランスの制度(画一的)

②教育令(1879年)…アメリカの制度(自由主義的)

③学校令(1886年)…森有礼文相(国家主義的)

④教育勅語(1890年)…井上毅・元田永孚(忠君愛国)

⑤国定教科書制度(1903年)

⑥義務教育を6年に延長(1907年)…就学率97%(初等教育の完成)

⑦大学令(1918年)…原敬内閣(高等教育の充実)

⑧国民学校令(1941年)…第2次近衛文麿内閣(戦争遂行のための皇国民を練成)

⑨教育基本法・学校教育法(1947年)…民主的な理念

一問同心の日本史学習ワンポイントアップ(12)

「語呂合わせで覚えても、なかなか点数に反映されないんですけど、どうしたらいいですか?」

という相談もよく受けます。

その語呂合わせが、世に出版されている語呂合わせの本で覚えたものなのか、あるいは自分で語呂合わせを作って覚えたものなのかにもよりますが、結論から言えば「語呂合わせはピンポイントの内容に過ぎない」ということです。

もちろん、語呂合わせを否定するつもりはありません。それで点数が取れればいいわけですのでね。

大事なのは、「語呂合わせで覚えた知識は、使えるようにしよう」ということです。そのためにも数多くの過去問を演習し、さらに知識を蓄えていくことが大事ですね。

さて、今回の問題はいかがだったでしょうか?

これで早稲田大学の入試問題解説は終了になりますが、おそらく誰も知らないような内容や用語がたくさん出てきましたが、逆にこれらを新情報として蓄えておくことも、日本史の大事な勉強になります。

次回からはまた、別の大学入試問題を気合入れてガンガン解説します!

創心館のブログにおいでいただき、ありがとうございました!

次回もお楽しみに!

文責:藤井 宏昌