中1理科「裸子植物」の授業から

こんにちは。中学1年生の理科を担当している上原です。

「裸子植物(らししょくぶつ)」という言葉を初めて聞いたとき、多くの生徒は、「なんだか地味な植物?」という印象を持つようです。

たしかに、鮮やかな花びらもなく、果実もできません。

けれど、裸子植物は過酷な環境に適応しながら、何億年も生き延びてきた植物です。

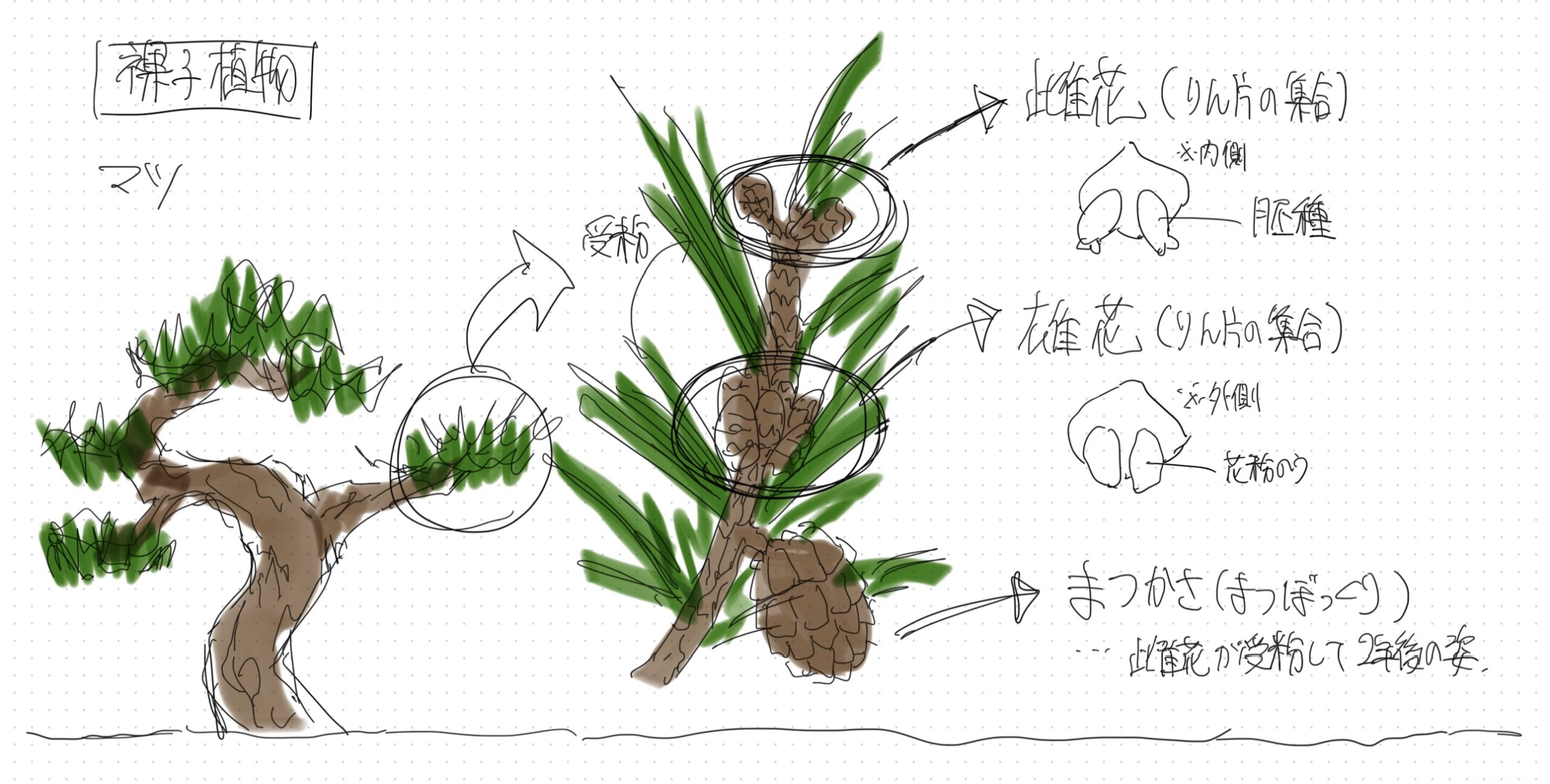

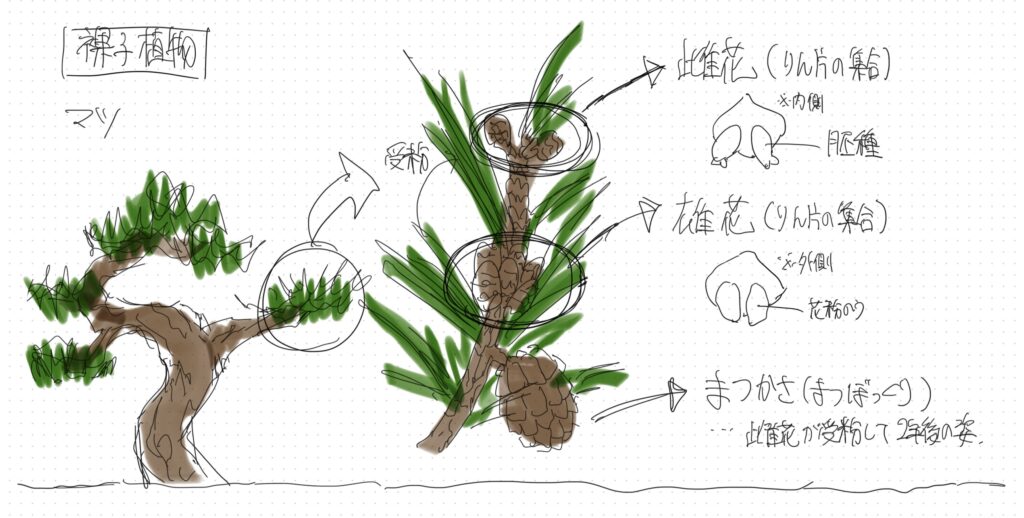

今回の授業では、その代表である「マツ」を通して、花のつくりとそのはたらきについて学びました。

裸子植物とは、「タネがむき出し」の植物

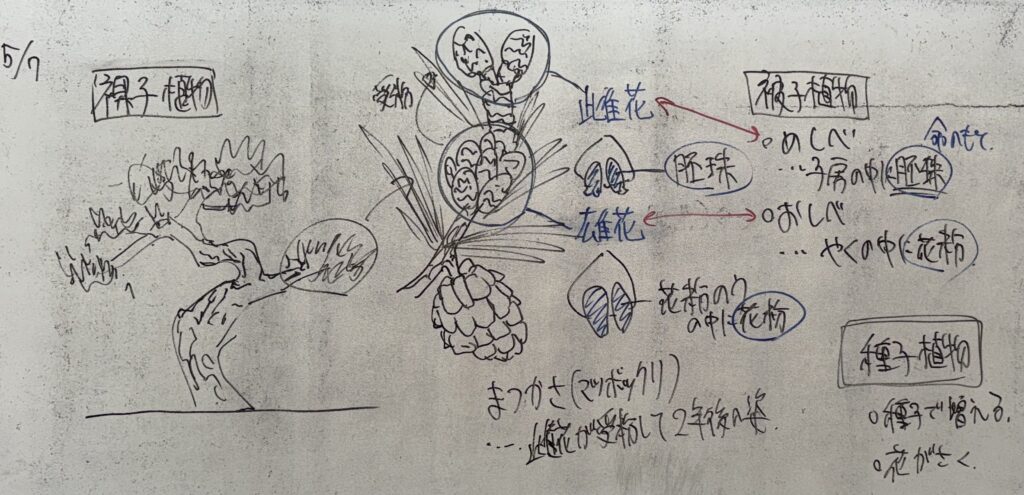

植物には、タネをつくって増える種子植物(しゅししょくぶつ)と、タネをつくらない胞子植物があります。

そのうち、種子植物はさらに2種類に分けられます。

- 被子植物(ひししょくぶつ):タネが果実の中に包まれる(例:サクラ、アサガオ)

- 裸子植物(らししょくぶつ):タネが包まれず、むき出しで育つ(例:マツ、スギ)

めしべの中に**胚珠(はいしゅ)**があるのが被子植物、

胚珠が直接見えるようにあるのが裸子植物の大きな違いです。

マツの“花”を観察してみると…

板書にもあるように、マツの木には次の2種類の「花」があります。

- 雄花(おばな):花粉をつくる

- 雌花(めばな):花粉を受け取り、タネをつくる準備をする

一見すると、どちらも“花”らしく見えません。

でもそれぞれの中には、ちゃんと「花粉のう」や「胚珠」といった器官があります。

つまり、マツには「花びらがない花」がついているのです。

松かさは、花のその後のすがた

板書の右下にも書かれているように、あの松ぼっくり(=まつかさ)は、 雌花が受粉してから2年後のすがたです。

春に飛んできた花粉が、雌花の胚珠に届いて受粉。

そこからじっくりと時間をかけてタネを育て、2年後に成熟します。

このゆっくりとした営みの中にも、植物の確かな“はたらき”があります。

花の見た目にとらわれない視点を

「花」と聞くと、どうしても華やかな形や色を思い浮かべてしまいます。

けれど、理科の授業ではその“見た目”ではなく、はたらきで見ることの大切さを学びます。

今回の授業では、

「タネをつくるには何が必要か」

「植物はどのように工夫しているのか」

という視点から、花のつくりを見直すことができました。

最後に:自然に目を向けてみよう

次に松ぼっくりを見かけたとき、ぜひ思い出してみてください。

「これは2年前の春、マツの雌花だったのか」と。

そう考えると、ふだん見慣れた景色も、少し違って見えるかもしれません。