こんにちは。上原です。

今回は、日々の教育現場で感じている素朴な疑問を出発点に、子どもたちの学びと主体性の関係について考えてみたいと思います。

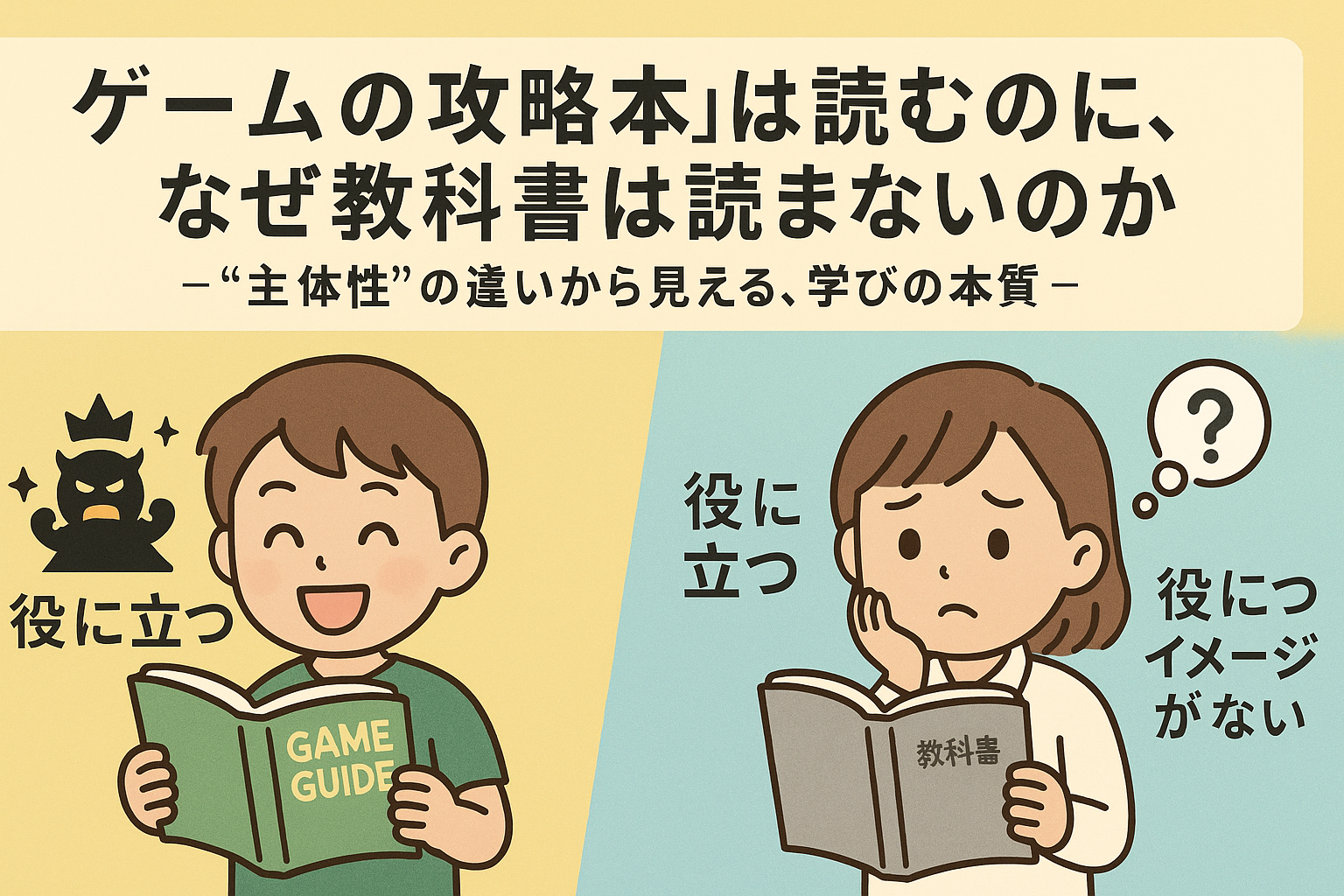

その疑問とは、「ゲームの攻略本は熱心に読むのに、教科書はなかなか読まれないのはなぜか?」というものです。

攻略本は「役に立つ」から面白い

まず考えたいのは、子どもたちが攻略本を読むときの姿勢です。

攻略本には、ボスの倒し方や効率的なレベル上げ、レアアイテムの入手方法など、ゲームを有利に進めるための情報が詰まっています。

その情報を使えば、明確な目的(ゲームのクリア)に近づくことができる。だからこそ、子どもたちは自ら手に取り、集中して読み込みます。

つまり、「今この情報が自分の目的達成に役に立つ」と実感できているのです。

私も小学生の頃は、ポケモンの攻略本や図鑑を穴が開くほど読み込んでボロボロにしましたが、教科書は状態がかなり良いです。

この「目的達成に役立つか」が学びにおける“主体性”の根幹と深く関わっています。

教科書は「役に立つイメージ」が持ちにくい

一方で、教科書に対してはどうでしょうか。

子どもたちの多くは、「教科書の内容がどのように自分の生活や将来に役立つのか」をうまく想像できていません。

これは、私自身の体験からも強く感じることです。

学生時代を振り返っても、「教科書の知識が日常生活で役に立った」と思えたことは、正直なところありませんでした(家庭科以外)。

このように、「知識が役立つイメージが持てない」ということが、教科書への関心の薄さを生んでいるのです。

重要なのは「目的」があるかどうか

この「知識が役立つイメージ」の差は、突き詰めれば「目的意識」があるかどうかです。

ゲームの攻略本を読むとき、私と子供たちは明確な目的を持っています。「このボスを倒したい」「あのレアアイテムを手に入れたい」「ゲームをクリアしたい」といった具体的な目標があるからこそ、攻略本はその目標を達成するための「手段」として認識され、主体的に読み込もうという意欲が湧いてきます。

しかし、教科書を読む場合、多くは明確な目的意識がありません。

「テストで良い点を取るため」「先生に怒られないため」といった受動的な目的はあっても、「この知識を使って何を成し遂げたいのか」という能動的な目的が見出しにくいのです。

目的が曖昧なままでは、どんなに重要な情報が書かれていても、私たちはどうしても受け身になり、主体的に学ぶ姿勢を保つことが難しくなります。

主体性があってこそ、疑問や工夫が生まれる

子どもたちがゲームに夢中になり、攻略のために工夫を凝らす様子を見るとき、そこには明確な“目的”があります。

その目的を達成するために、自分の頭で考え、仮説を立て、行動を変える。自然と“学び”が生まれているのです。

このような思考は、主体性があるからこそ育まれるものです。

一方で、「やらされている」と感じながら学ぶ環境では、疑問も湧きにくく、自ら工夫しようという姿勢も生まれにくくなります。

これは、学力以前に「学びへの向き合い方」の問題だと感じます。

主体性の有無は、学びの質に決定的な影響を与えます。

ゲームでは、ボスを倒すために様々な戦略を練ったり、キャラクターを地道にレベルアップさせたりと、試行錯誤の過程そのものが面白さにつながります。

困難に直面した時、「どうすれば乗り越えられるだろう?」という疑問が生まれ、それを解決するために「こんな工夫をしてみよう」という発想が生まれます。

この「疑問」と「工夫」こそが、主体的な学びの原動力であり、成長の実感をもたらします。

「役立つ知識」ではなく、「夢中になれる時間」を

ゲームのように、学ぶ目的が明確で“役立つ知識”と感じられる内容は、自然と学びに向かいやすくなります。

しかし、教科書の内容を『身近でどう役に立つか』という観点から具体的に説明できる場面はそう多くはありません。

だからこそ、私は「面白さ」に学ぶ目的を見出すことを重視すべきだと考えます。

生徒たちが「あっという間に時間が過ぎる」と感じるような、夢中になれる授業を目指し、「考えることが面白い」と思える瞬間をできるだけ多く提供したいと考えています。

これからの時代に必要な力を育てるために

今後ますます進展するAI時代においても、「クリエイティブな発想力」、つまり「工夫する力」が必要になってきます。

教科書を“攻略本”のように扱うことは難しくても、子どもたちが「自分の力で学びを進めていくプレイヤー」になれるよう、これからも日々の授業を工夫し続けていきたいと思います。