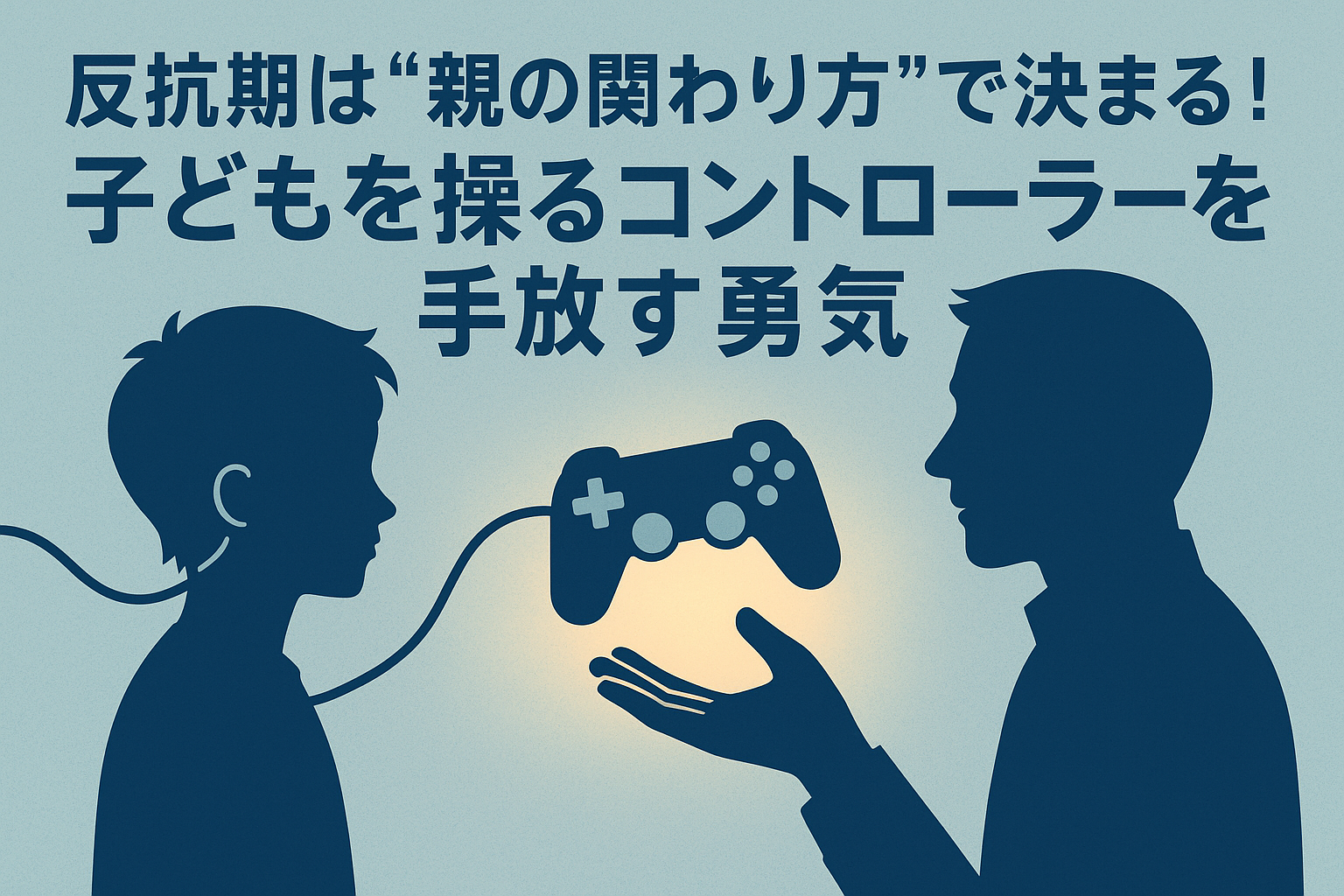

反抗期は「言うことを聞かない時期」ではなく、子どもが自分の人生を自分で動かそうとするサインです。

大人がコントロールすることをやめ、信頼を土台に関わることで、失敗を学びに変え、子どもは主体性と自立心を育んでいきます。

この記事では、反抗期を衝突ではなく成長の機会に変える具体的な関わり方を提案します。

反抗期は「親の関わり方」がすべてを左右する

反抗期は、親にとって試練のように感じられる時期です。

言うことを聞かなくなり、勉強や生活態度にも不安を覚えることがあるでしょう。

けれども、反抗期は「子どもが自分の人生を動かす準備をしているサイン」でもあります。

親の関わり方次第で、ただの衝突の時期にも、主体性を育てる大切なチャンスにもなります。

大切なのは、子どもを操ろうとするコントローラーを手放す勇気です。

そこから信頼に基づいた関係が始まり、子どもが自分で考え行動できる力につながります。

他人はコントロールできないし、親でもしてはいけない

「親の思い通りに動かす」発想が反抗期を悪化させる

反抗期の子どもは特に「自分で決めたい」という自然な欲求を強く持っています。

それなのに親が「言う通りにさせたい」と思えば思うほど、子どもは反発を強めます。

「間違った方向に進んでほしくない」「少しでも良い未来を歩んでほしい」という思いがあるからこそ、大人である自分が子供のためにと思って、子供を操るコントローラーを握ろうとしてしまうのです。

しかし、コントロールしようとすればするほど、子どもの主体性は押さえ込まれ、信頼関係も揺らいでしまいます。

大切なのは、支配することではなく信頼を土台にして関わること。

その切り替えが、反抗期を「成長のチャンス」へと変えていきます。

子ども自身にコントローラーを握らせ、主体性を発揮させる

主体性とは、誰かに言われたから動くのではなく、自分で選び、自分で行動する力です。

反抗期の子どもが強く求めているのは、まさに「自分のコントローラーを自分の手で握ること」。

親や先生が先回りして決めすぎると、この感覚は育ちません。

たとえ非効率に見えても、本人が選び、やり切った経験が自信になります。

「どの科目から始める?」「今日は何時に取りかかる?」――

小さな選択を積み重ねさせることで、子どもは少しずつ主体性を発揮していきます。

失敗を避けさせることは成長の機会損失

親が介入しすぎると「自分で考える力」が奪われる

親としては「つまずかせたくない」「苦労を減らしてあげたい」と思うのは自然なことです。

けれども先回りして答えを示し続けると、子どもは自分で考える時間を失い、判断力や責任感を養うチャンスを逃してしまいます。

例えば、友達とのトラブルで悩んでいるとき、本来は子ども自身が「どう行動するか」を考える場面です。

それなのに大人が「こう謝りなさい」と指示すれば、子どもの課題を親の課題にすり替えてしまうことになります。

これが「成長の機会損失」です。

失敗から学べば「なぜうまくいかなかったか」を自分で分析できますが、介入され続ければその経験は積み重なりません。

一時的には楽で正解の道を歩いているように見えても、長期的には「指示がなければ動けない」状態を招きます。

反抗期にこそ、親がぐっと我慢して任せることが、主体性を伸ばす何よりの支援になります。

小さな失敗を経験させることで自立心は育つ

忘れ物をした、課題の提出が遅れた、テスト勉強の計画が崩れた――。

こうした小さな失敗は、子どもにとって自分の行動を振り返る最高の教材です。

親がすぐに手を差し伸べてしまえば、表面的には問題は解決します。

けれども「失敗から学ぶ力」や「次は自分で工夫しようとする心」が育ちません。

大切なのは、失敗を責めるのではなく、学びの機会に変えることです。

「次はどうしようか?」と問いかけるだけで、子どもは自分の頭で考え始めます。

この繰り返しこそが、自分で自分をコントロールできるという自己効力感を育て、主体性を発揮することにつながります。

子どものコントローラーを手放すのは「放置」ではない

コントロールではなく、必要な時に手助けできる準備をする

「任せる」という姿勢は「放置」とは異なるものです。

けれども本当の意味での「任せる」とは、自分でやらせながら、必要な時に支えられる準備を整えておくことです。

たとえば「困ったらこう声をかけて」「期限はここまで」と事前にルールを示しておけば、子どもは安心して挑戦できます。

支配ではなく見守りとサポートのバランスをとることが、反抗期における健全な関わり方なのです。

大人ができる「信頼を土台にした関わり方」

信頼を土台にした関わり方とは、子どもを評価する前に受け止める姿勢です。

「なんでできないの?」ではなく、「どう思う?」と問いかけることで、子どもの主体性は守られます。

また、すぐに結論を与えず、選択肢を示した上で最終判断を任せることも大切です。

失敗しても支える準備があると伝えれば、子どもは安心して挑戦できます。

反抗期に必要なのは、支配ではなく信頼と対話。

この積み重ねが、子どもに「自分は尊重されている」という実感を与え、自己決定の力を伸ばしていきます。

中学生の反抗期に効く「主体性習慣」

家庭でできる小さな選択の積み重ね

主体性は一度に大きく育つものではなく、日々の小さな選択の積み重ねから形づくられます。

「宿題をやる時間」「どの科目から始めるか」「休憩を何分にするか」――こうしたことを子ども自身に決めさせることが、反抗期の主体性トレーニングになります。

大人は結果をコントロールするのではなく、枠組みや期限だけを共有し、その中で自由に選ばせましょう。

この繰り返しが、子どもに「自分で動ける」という自信を与え、勉強にも生活にも良い循環を生み出します。

会話は「指示」ではなく「質問」で進める

反抗期の子どもは、「やりなさい」といった指示に敏感に反応します。

命令口調は、反発を強め、親子の距離を広げてしまう原因になりかねません。

そこで効果的なのが、質問に切り替えることです。

「今日はどの科目を始めてるの?」「休憩は何分にする?」と問いかければ、子どもは自分で考え、選択する機会を得られます。

会話を質問型に変えるだけで、子どもは「尊重されている」と感じやすくなります。

その感覚こそが、主体性を引き出し、反抗期を前向きな成長の時間へと変えていくのです。

背中で示す大人の姿勢が最大の教育

反抗期の子どもは、親の言葉よりも行動を敏感に見ています。

「勉強しなさい」と言われるより、親が読書や学びに取り組む姿を目にする方が、何倍も強いメッセージになります。

大人がスマホばかり見ていれば、子どもも同じように過ごします。

逆に、時間を区切って読書や運動をする姿を見せれば、それが生活の基準になります。

結局のところ、子どもは大人の背中から学ぶ存在です。

言葉ではなく態度で示すことが、反抗期にこそ最も響く教育方法なのです。

まとめ

反抗期は、親にとって悩みの種でありながら、実は子どもの主体性を育てる大きなチャンスです。

親であっても、子どもを思い通りに操ろうとすることは主体性を奪い、信頼関係を壊す原因になります。

大切なのは、子どもが自分のコントローラーを自分の手で握れるようにすること。

そのためには、失敗を取り上げず学びに変えること、必要なときに手を差し伸べられる準備を整えておくことが欠かせません。

「支配」ではなく「信頼」を選ぶ姿勢こそが、反抗期をただの衝突の時期ではなく、子どもが未来に向かって羽ばたくための成長の機会に変えていきます。

子どもの可能性を信じて、安心して挑戦できる環境を整えていきたいですね。