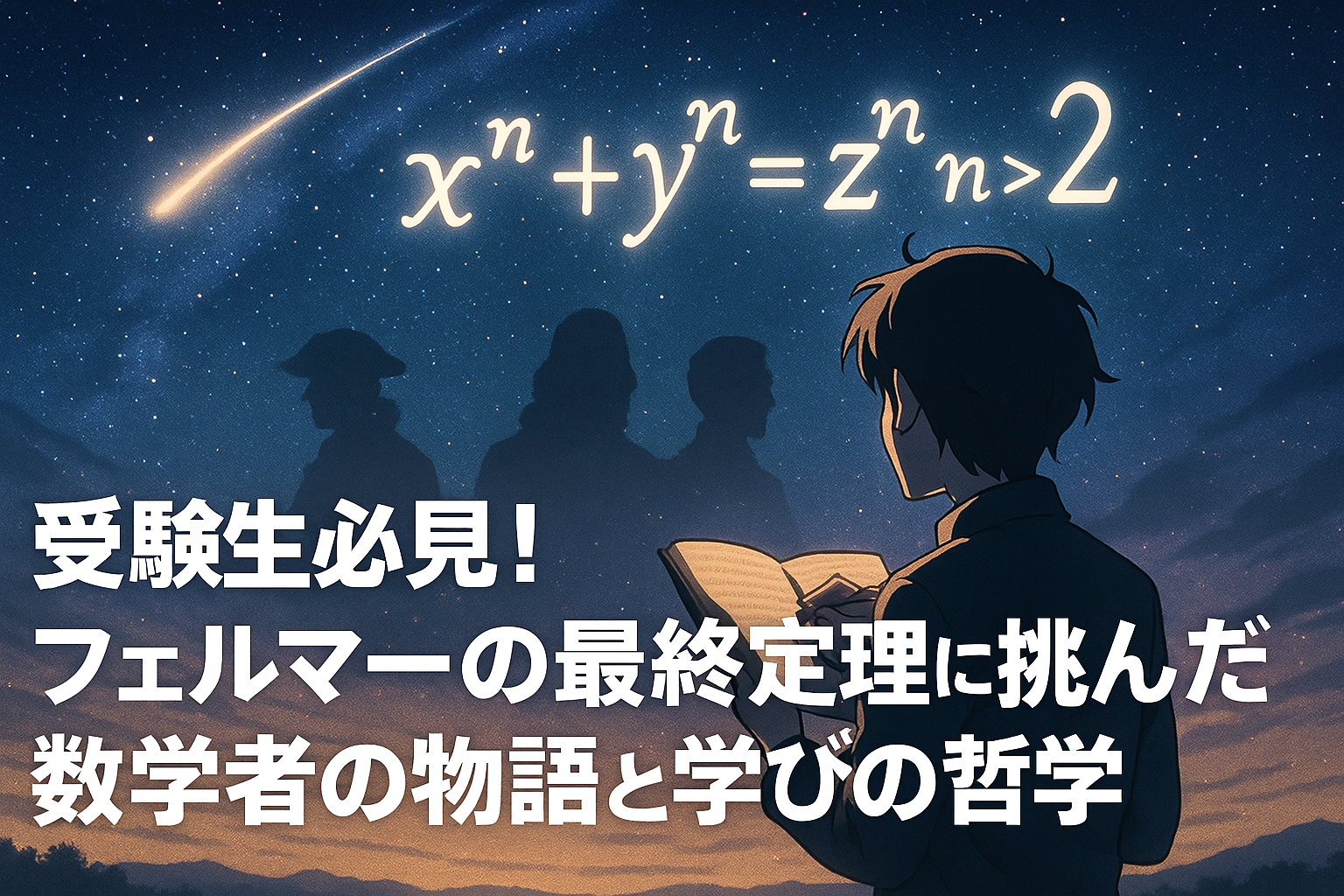

350年解けなかった未解決問題「フェルマーの最終定理」。数学者たちの挑戦とワイルズの証明の物語は、受験勉強に挑む高校生に「困難に立ち向かう姿勢」の大切さを教えてくれます。学び続ける熱量を高めたい人に必見の一記事です。

たった一文から始まった物語

フェルマーが残した挑戦状

17世紀のフランス。法律家でありながら数学を趣味としていたピエール・ド・フェルマーは、一冊の数学書の余白に奇妙な言葉を残しました。

「この命題には驚くべき証明があるが、この余白には書ききれない。」

これは数学者たちにとって、まさに火種でした。簡単そうに見える命題だからこそ、「自分なら解ける」と誰もが挑んだのです。

しかし、挑めば挑むほど、その奥の深さに気づかされる。途中までは進めても、必ず行き止まりに突き当たる。証明は誰の手にも収まらず、「解けそうで解けない」問題として歴史に刻まれました。

小さな余白の一文が、やがて350年に及ぶ壮大な「数学の物語」の幕開けとなったのです。

350年の長きにわたる謎の始まり

フェルマーの残した命題は、一見シンプルに見えるものでした。

「自然数の世界で、ある条件を満たす整数は存在しない」――。

高校生でも式そのものは理解できるほど簡潔。だからこそ多くの数学者が「自分なら解ける」と挑みました。

しかし挑戦すればするほど、その奥の深さに気づかされます。

証明はいつも途中で行き詰まり、完全な解答には至らない。

こうして“解けそうで解けない”魅力が数学者を引き込み、350年以上にわたる壮大な物語が幕を開けたのです。

350年の長きにわたる謎の始まり

フェルマーが残した命題は、一見すればとてもシンプルでした。

「n が 3 以上の自然数のとき、xⁿ + yⁿ = zⁿ となる自然数の組 (x, y, z) は存在しない」

中学生であってもこの式自体は理解できます。だからこそ、世界中の数学者たちが「きっと自分なら証明できる」と挑戦したのです。

しかし、誰一人として完全な証明にはたどり着けませんでした。オイラーやガウスといった天才でさえも、この壁を越えることはできなかったのです。証明は常にどこかで行き詰まり、未解決のまま次の世代へ引き継がれていきました。

それでも挑戦は途絶えませんでした。数学者たちは解けないからこそ心を惹かれ、この難問を「人類共通の宿題」として受け継いだのです。

こうして、たった一文の落書きは、350年以上もの時を越えて人類を魅了し続ける謎となったのです。

偉大な数学者たちの果てしない挑戦

オイラーやガウスも惹きつけられた理由

フェルマーの残した一文は、その後の数学史に大きな影響を与えました。

18世紀、解析学の父と呼ばれるレオンハルト・オイラーもこの命題に挑みます。彼は数論に深い業績を残した人物で、部分的には証明に成功しました。しかし完全な解決には至らず、「あと一歩」の壁を越えられなかったのです。

19世紀に入ると、天才カール・フリードリヒ・ガウスもこの問題を知っていました。彼は数論の基礎を築いた人物であり、証明に挑む力を十分に持っていました。ところがガウスは、解けない可能性が高いと考え、深く取り組むことを避けたと伝えられています。

天才でさえ尻込みするほど、フェルマーの最終定理は難しかったのです。

それでも挑戦の火は消えることなく、次々と後世の数学者に引き継がれていきました。

未解決問題として受け継がれた挑戦の系譜

フェルマーの最終定理は、「解けないからこそ人を惹きつける」特別な魅力を持っていました。

挑戦者は必ず行き詰まり、そのたびに新しい数学の手法や分野が生まれていきます。つまり未解決問題が、学問全体の発展を促す原動力になったのです。

ある数学者は一生をかけても成果を残せず、ある者は途中までの成果を次世代に引き継ぎました。

挑戦と失敗の積み重ねが350年以上続き、人類の知は少しずつ深まっていったのです。

この「解けないからこそ続く挑戦の物語」こそが、フェルマーの最終定理を数学史における伝説にした最大の理由でした。

夢を追い続けた一人の数学者

少年が抱いた憧れと決意

20世紀半ば、イギリスの少年アンドリュー・ワイルズは、図書館で偶然「フェルマーの最終定理」の物語を知りました。まだ小学生だった彼は、その謎めいた一文に心を奪われます。

「大人になったら、ぼくがこれを解いてみせる。」

子どもらしい夢のように聞こえるかもしれません。けれどその言葉は、彼の心に強烈に刻まれ、人生の方向を決めてしまうほどのものだったのです。数学者となったワイルズは、他の研究テーマをこなしながらも、常にこの問題を心の奥に抱き続けていました。

まるで冒険譚の主人公が「伝説の宝」を追い求めるように、彼の挑戦は少年時代からすでに始まっていたのです。

孤独な研究の果てに見えた光

大人になり、研究者として活動していたワイルズは、ついに本格的にフェルマーの最終定理に挑む決意を固めます。

しかし当時もなお「解くのは不可能」と考える数学者は多く、軽々しく取り組むテーマではありませんでした。

彼は世間に秘密で研究を進め、7年もの間、孤独にこの難問と向き合い続けました。解法の糸口を見つけては行き詰まり、また挑戦する。その繰り返しの中で、数え切れないほどの失敗を経験します。

そして1994年、ついに彼は証明を完成させます。発表の場では会場がどよめき、長年人類を悩ませた未解決問題が解かれた瞬間に立ち会った数学者たちは感動の拍手を送ったといいます。

少年の頃に抱いた夢を、何十年の歳月をかけて実現したワイルズ。

その姿は、まさに「学び続ける熱量」が奇跡を生むことを示す生き証人でした。

解けない問題が教えてくれるもの

「なぜ挑戦するのか」という問い

350年以上も誰も証明できなかった問題に、なぜ人は挑み続けるのでしょうか。

「どうせ無理だ」「誰にも解けない」と思えば、諦めることは簡単です。

けれども歴史に名を残した数学者たちは、むしろそこにこそ魅力を感じました。

解けない問題だからこそ、新しい発想が求められます。

解けない問題だからこそ、自分の可能性を試す場になる。

そして解けない問題だからこそ、人類の知識を前進させる力になるのです。

「なぜ挑戦するのか」。その答えは、成功するためではなく、挑み続ける過程にこそ価値があるから。

フェルマーの最終定理は、挑戦することの意味を私たちに問いかけ続けています。

困難に立ち向かう姿勢が残した哲学

ワイルズの証明は、ただ一つの未解決問題を解いたにとどまりませんでした。

そこには「学びとは何か」「努力とは何か」という普遍的なメッセージが込められていたのです。

すぐに結果が出ないことに挑み、失敗しても諦めない姿勢。

理解できない問題を投げ出さず、何度も考え直す粘り強さ。

それこそが、人を成長させる原動力になります。

フェルマーの最終定理は、数式の美しさと同時に「挑戦する哲学」を伝えてくれる存在です。

それは受験勉強や人生のあらゆる壁にも通じる普遍的な真理なのです。

受験という挑戦に重ねて考える

解けない問題との向き合い方

受験勉強をしていると、必ず「どうしても解けない問題」に出会います。

模試で見たこともない形式に出くわしたり、問題集で何度も間違える単元があったりするでしょう。

その瞬間は、自分の限界を突きつけられたように感じるかもしれません。

けれど、その壁こそが最大の成長のチャンスです。

「なぜ解けないのか」を考え、粘り強く食らいつく経験は、ただ答えを知る以上の力を育ててくれます。

解けない問題に正面から挑むことは、フェルマーの最終定理に挑んだ数学者の姿と重なります。

大切なのは、諦めずに挑み続けるその姿勢なのです。

受験勉強のモチベーションを高めるヒント

受験の勉強は、ときに長く孤独な戦いです。

成果がすぐに出ないと、気持ちが折れそうになることもあるでしょう。

そんなときは「自分にとってのフェルマーの最終定理は何か」を考えてみてください。

完全に解けなくてもいい。時間をかけてもいい。

ただ、確実に前に進み、その挑戦が必ず自分を成長させていることを意識するだけで、学び続ける熱量は高まります。

受験は単なる点数勝負ではなく、困難をどう乗り越えるかを試される舞台です。

数学者が未解決問題に挑んだように、君も受験という大きな挑戦に立ち向かっています。

その姿勢こそが未来を切り拓く力になるのです。

さいごに ― 君にとっての挑戦と証明

点数よりも大切な「挑み続ける経験」

受験勉強で大切なのは、テストの点数だけではありません。

もちろん結果は評価の一部ですが、それ以上に意味を持つのは「解けない問題に挑み続けた時間」です。

簡単には成果が出ないからこそ、思考力や忍耐力が磨かれていきます。

挑み続けた経験は、大学入試を超えて、これからの人生のあらゆる壁を乗り越える力になります。

数学者たちが代々受け継ぎながら挑んだように、君の努力もまた未来につながっていくのです。

これが、フェルマーの最終定理

17世紀に残された余白の一文が、350年以上もの時を越えて人類を熱狂させました。

「どうせ解けない」と諦めるのは簡単です。けれど不可能に挑み続けたからこそ、ワイルズの証明という奇跡にたどり着いたのです。

受験という戦いも同じです。

解けない問題、伸び悩む点数、終わりの見えない勉強時間――そのすべてが挑戦です。

挑み続ける姿勢そのものが、未来を切り拓く証明になります。

だからこそ、恐れずに進んでほしい。

挑戦を続けるその姿が、君自身の「証明」になるのです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

次のおすすめ記事もぜひご覧ください!