こんにちは。 創心館住吉本校の上原です。

自己紹介の記事も書いておりますので、もしよければこちらの記事もお読みください。

今回は、私が普段行っている授業の一部を公開したいと思います。

初めて学ぶ単元で不安に感じている中学生の皆さんはもちろん、子供たちが普段どのような授業を受けているのか気になっている保護者の方もぜひ読んでみてください!

丸暗記はマジできつい

中学生になったばかりの皆さん、理科の暗記ってかなりキツくないですか? 「覚えるだけ」と言っても、暗記が苦手な人からすると興味のないこといを努力して覚えることは、正直地獄に感じます。私がそうでした。

「がく」「花弁」「雄しべ」「雌しべ」…とカタカナの名前がズラッと並ぶ。しかも、それぞれの“役割”まで覚えないといけない。中1にとって、というか大人にとってもこれはけっこうしんどいです。暗記だけで押し切ろうとすると、ほぼ間違いなく嫌いになります。

そこで、私が授業で実践している、直感的にわかる「イメージ」を大切にした授業を少しお見せします。

“イメージできる”が理解へのスタート

イメージできるとは、「感覚的にわかる」ということです。

それぞれの部分がどんな役割を果たしていて、どうつながっていくのか。 単語の羅列としてではなく、構造や流れとしてとらえることで理解の土台が作られます。

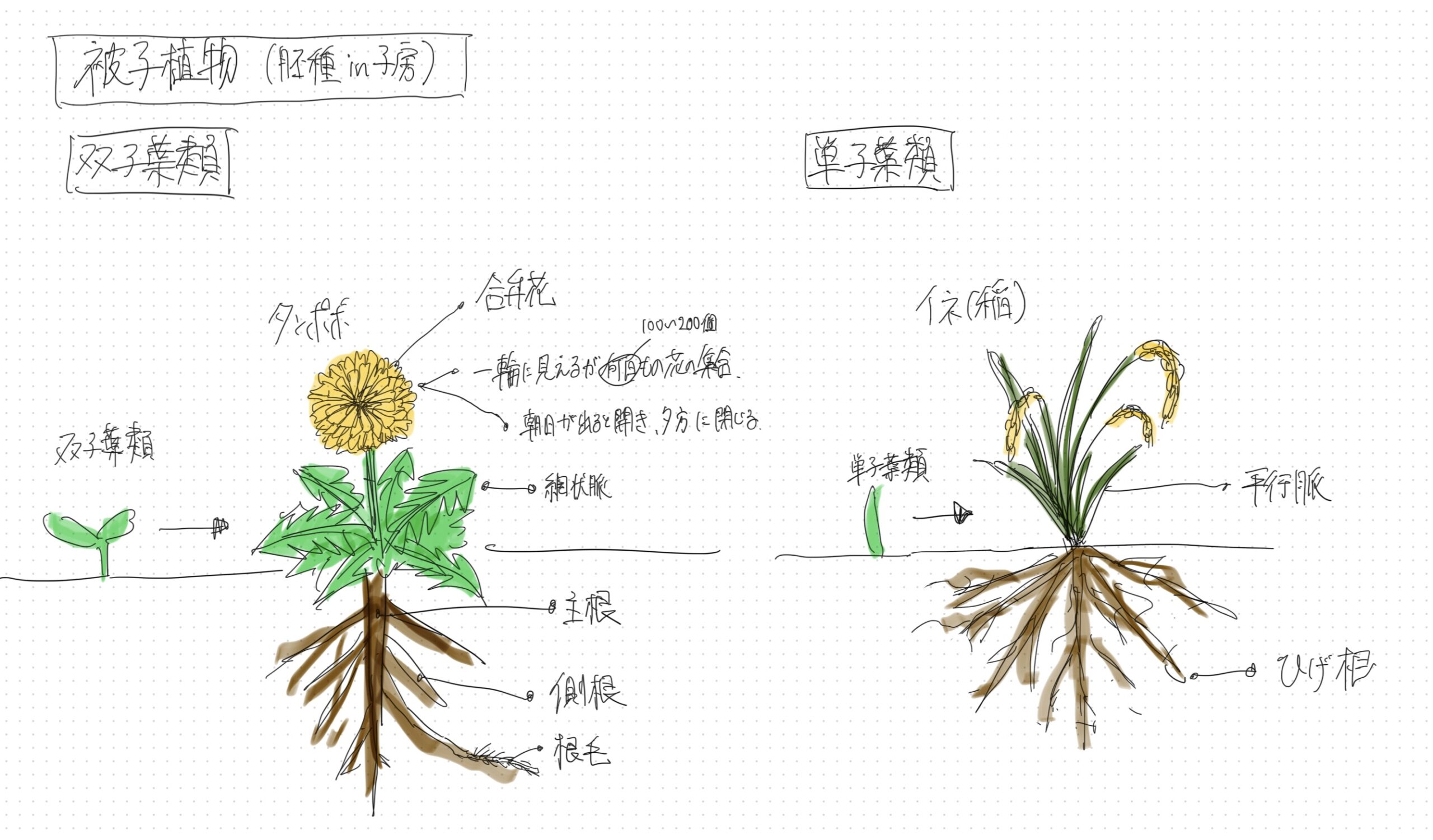

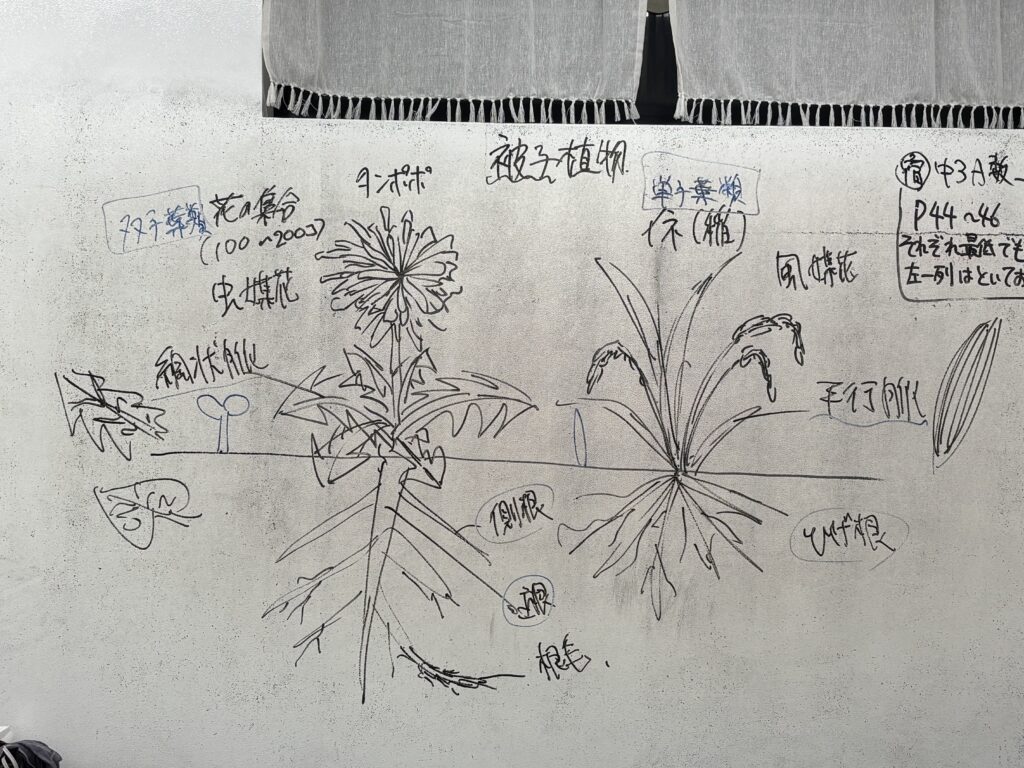

そのために私が活用しているのが、イラストです。 言葉だけでは伝わりにくい内容も、イラストで見せることで「なるほど!」と納得できる場面が増えていきます。

これは、私の授業の板書です。

板書技術はまだ未熟ではありますが、口頭での解説と合わせて「理解」を第一優先に授業を組み立てています。

植物のような暗記の比重が大きい単元でも、丸暗記に頼ってしまうと「使える知識」にはなりません。私は、どんなに頑張って覚えても、それが使える知識になっていないと勉強は面白いものにはならないと思っています。

だからこそ、私は授業の出発点として「イメージできること」や「感覚的に理解できること」を大切にしています。たとえば、「この植物にこうした機能があるのは、なるほど当然だ」と思えるような“当たり前”の感覚を積み重ねていけば、暗記もずっと楽になり、少しずつ面白く感じられるようになります。知識をただ覚えるのではなく、想像力を働かせながら「なるほど」と腑に落ちる体験を重ねていきましょう。

おわりに

学ぶことの楽しさを実感してもらうために、点で覚えた知識が線になり、面となり、やがて立体的に広がっていく——そんな学びの体験をこれからも大切にしていきます。

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございました!