こんにちは。創心館あびこ校の田村です。

今回は「何に対してもやる気が出ない」いわゆる無気力状態の治し方について書いてみようと思います。

良く生徒や保護者様から子供のやる気がでなくて困っていると相談を受けることがあります。

その時に自分はダメな人間だと思ってしまうことが良くありますが、決して自分がダメなわけではありません。

やる気が出ないのは周りの環境などの外的要因が大きく関係しています。

自分と向き合い、原因と解決方法について知れば誰でも治すことが可能なので1つずつご紹介いたします。

原因1 失敗が怖い、難易度が高い

苦手な科目の勉強などを目の前にしたときに、ついついスマホを触ってしまったり、部屋の片づけをしたりと関係のないことを始めてしまうことがあると思います。

中国では厳しい受験戦争から寝そべり族と呼ばれる結婚や高級品を諦めて最低限の生活を選ぶ若者が社会問題となっています。

このように自分にとって高すぎる目標や、難易度が高い課題があると人は行動が出来なくなります。

これを解決するためには目標までの道のりに小さな目標を立てていきましょう。

例えばテスト勉強であれば450点を越えることを目標にするのであれば、今日は英語のワークを終わらせる、今週中に提出物の分からない問題をなくすなど小さな目標をいくつか立ててを立てましょう。

勉強にやる気がでない日などは1時間あるいは30分だけ勉強してみるなどのとても小さな目標を立てることも効果的です。

成功体験を積むことは勉強のモチベーションにつながります。

また、

原因2 目標が明確ではない

恐らくこれが一番原因として多いと思います。

自分の目標が明確でない場合、努力をしているときにどうしてこんなに頑張らないといけないのかと考えてしまいます。

子供達が「どうして勉強をしないといけないの?」と聞くときは大体目標が明確でない、あるいはそもそも目標がないことが多いです

これを解決するためには自分のやりたいことをしっかり考える時間を取りましょう。

身の回りに手軽な娯楽が増え、自分について考える時間や、周りの人やモノを見る時間がぐっと減っているのではないかと思います。

スマホやゲームはほどほどにしないといけません。。

自分のやりたいことが固まれば、目の前の課題などに取り組む理由が自然と見えてきます。

将来の目標がある子供の方が勉強のモチベーションが下がりにくいことと同じですね。

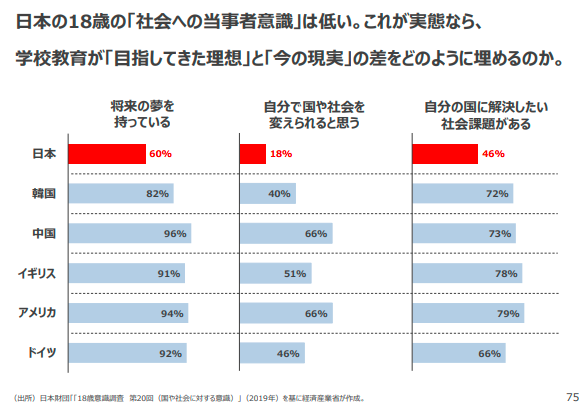

実際2022年の経済産業省が発表した未来人材ビジョンでは日本の学生は他国に比べて将来の夢を持っている割合が低いようです。

原因3 生活習慣が乱れている

規則正しい生活が遅れていない場合、日常の疲労がたまり自然と活力がでなくなります。

生活習慣は主に食事・睡眠・運動の3つの要素から成り立っており、常日頃からこれらを十分にとるようにしなければなりません。

社会人にとってはこれらを常に管理することはハードルがどうしても高くなってしまいますが、小中学生は早寝にさえ気をつけていれば大丈夫です。

理由は学校に行っていれば自然と早起きをして食事と運動を適切に行うことが可能だからです。

そのため、小中学生はとにかく早く寝ることを心がけましょう。

人によって適切な睡眠時間は異なりますが、昼間に眠いと感じるのであれば一日の睡眠時間を改めてみましょう。

原因4 環境が整っていない

勉強や仕事などを行う環境が整っていないとやる気は出ません。

これは私の体感ですが、家庭で勉強が出来る学生はかなり少ないように感じます。

家でテレビやユーチューブを見たりする機会が多いとどうしても勉強する気持ちが切り替えられないことが多いと思います。

これの解決方法は勉強する環境を変えてみることがおすすめです。

例えば図書館や、カフェなど周りが何かしら作業をしているような空間に行くと自然とやる気が出ると思います。

さらに、ここでどれだけ終わらせるかの目標を決めるといいですね〇

学生であれば自習室がある塾に通うことが、一番です。

周りが勉強している空間であれば、自分も勉強しようと思えるはずです。

また、そこでしっしょに頑張れる友達が出来ればなお、頑張れると思います。

もう一つ重要なことはスマホをなるべく遠ざけることです。

誰かからのLINEや、アプリの通知など何かに取り組む際には邪魔にしかならないです。

スマホは努力の天敵です。。

なるべく目のつかないところに置くなど工夫をしましょう。